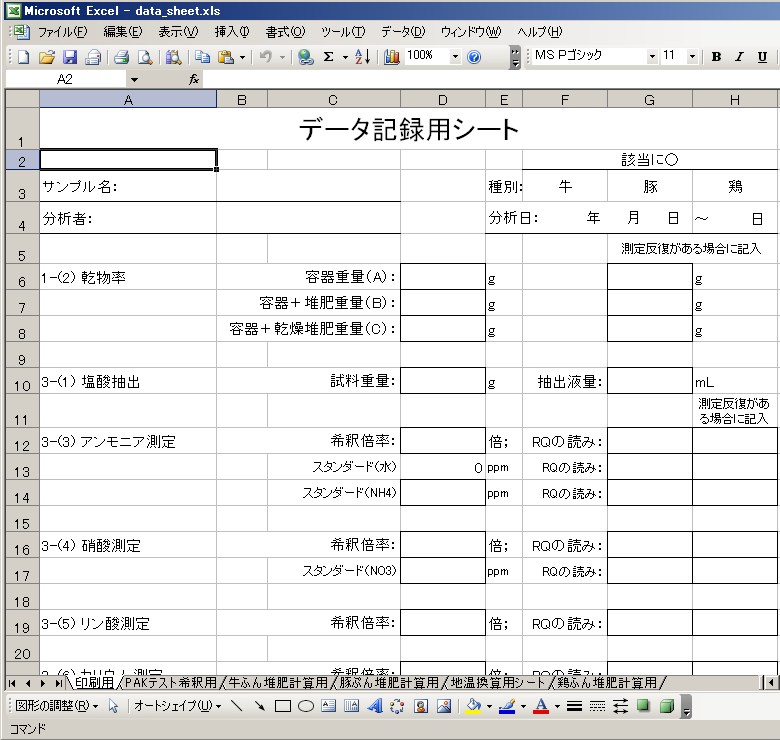

「印刷用」シート(データ記録用シート)

アンモニア測定、硝酸測定、AD可溶窒素測定のスタンダードについては、一度に分析する複数の試料で同じ数値を使います。全てのシートに記入する必要はありませんが、その場合、どのシートのスタンダードの値を使うか、わかるようにしておく必要があります。計算用シートでは、全てのシートに入力しなければいけません。

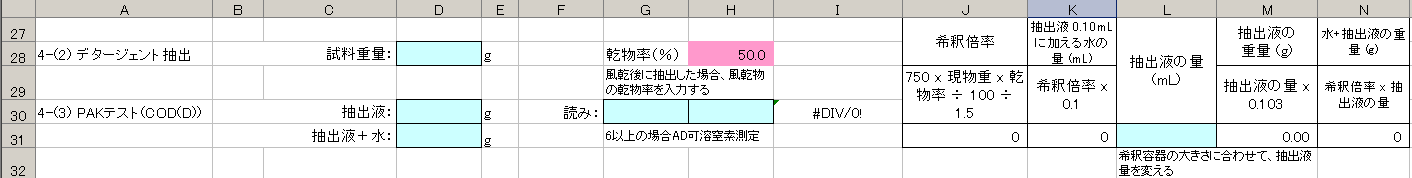

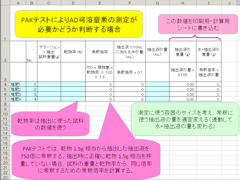

PAKテスト(COD(D))の抽出液(D29)、抽出液+水(D30)の重量は、「PAKテスト希釈用」シートか、計算用シートで計算します。計算には、乾物率の分析結果が必要です。

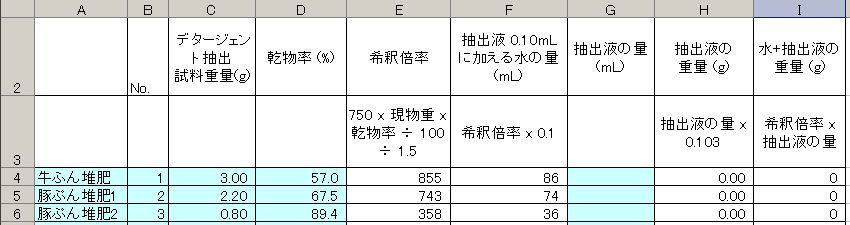

「PAKテスト希釈用」シート

| このシートで、パックテスト(COD(D))の際に使う抽出液、水の量を計算します。計算にはデタージェント抽出に使った試料の重量と乾物率の値が必要です。同じ計算は計算用シートでも出来ます。その手順については、計算用シートの部分で説明します。 |

|

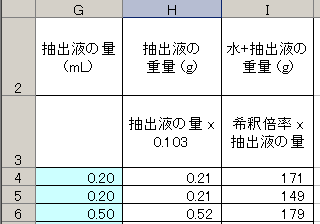

水色のセルに入力します。行が足りない場合は、最終行をコピーして使います。A4以下に試料の名称を、試料に通し番号を振っている場合はB4以下に入力します。デタージェント抽出に使った試料の重量をC4以下に、乾物率をD4以下に入力します。すると、E4、F4以下に希釈倍率と、抽出液0.10mLを希釈して乾物1.5gからの抽出液の750倍希釈液と同じ濃度にするために必要な水の重量が表示されます。

| 次に、G4以下に抽出液の量(mL)を入力します。その際、希釈に使う容器の容量を考え、水+抽出液の重量が容器の容量より少し少ない程度になるように、入力する液量を調節します。200mL程度の容器の場合、右図のように150~180g程度になるようにします。そして、抽出液の重量(H4以下)と水+抽出液の重量(I4以下)をデータ記録用シートに記入し、分析時に利用します。 |

|

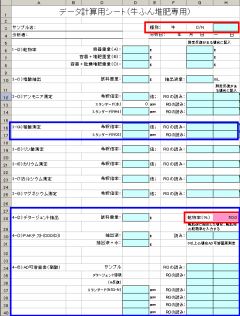

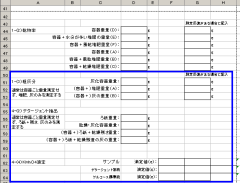

データ計算用シート

データ計算用シートは畜種ごとに分かれていますが、レイアウトは基本的には同じです。

(1)の部分には「印刷用」シートと同じ項目が記載されています。水色のセルに分析時に記入した数値を入力します。(2)は「印刷用」シートの2枚目です。こちらに記載されている項目を分析した場合、ここに入力して下さい。なお、「印刷用」シートは共通のものを使いますが、計算用シートは畜種によってやや異なっています。

(3)、(4)は入力値を元に計算を行っている部分です。入力はほとんど必要ありません。

(5)は計算結果です。必要なデータが入力されていれば、結果がここに表示されます。速効性・緩効性窒素の計算方法が畜種ごとに異なっているため、計算シートを畜種で分けています。

印刷する場合、5枚目を印刷すれば結果だけをプリントアウトできます。印刷設定、プリンター設定によってはページが綺麗に分割されないこともありますが、その場合は余白などを調節してから印刷して下さい。

ほぼ共通のデータ入力部分の説明の後に、畜種毎に異なっている部分の説明をします。

データ入力部分((1)・(2))

デタージェント抽出の乾物率のセル(H28)には、乾物率の測定結果から得られた数値が自動的に入ります。乾物率を測定していない場合、暫定値として牛ふん堆肥は50、豚ぷん堆肥は70が入ります。

| データ入力部分(2枚目)は、水分量が多い堆肥を2段階で乾燥させ乾物率を求める場合、粗灰分を測定する場合、デタージェント抽出でAD可溶有機物量を残渣量、残渣灰分量から測定する場合、過マンガン酸カリ滴定で測定する場合に使用します。こちらでも、デタージェント抽出が必要ない「鶏ふん堆肥計算用」シートでは青線で囲んだ部分はなく、代わりに酢酸緩衝液抽出用の入力セルがあります。 |

|

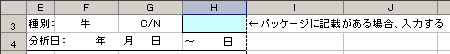

「牛ふん堆肥計算用」シートの入力項目

牛ふん堆肥は緩効性窒素がある場合(セルN65が1の場合)の計算をC/N比18を基準に変えているため、パッケージの表示等からC/N比が分かる場合、H3に入力します。分からなければ空欄のままで良いですが、その場合C/N比18未満として計算されます。製造状況等からみて副資材が多くC/N比18以上と判断される場合は、18以上の数値を入力します。

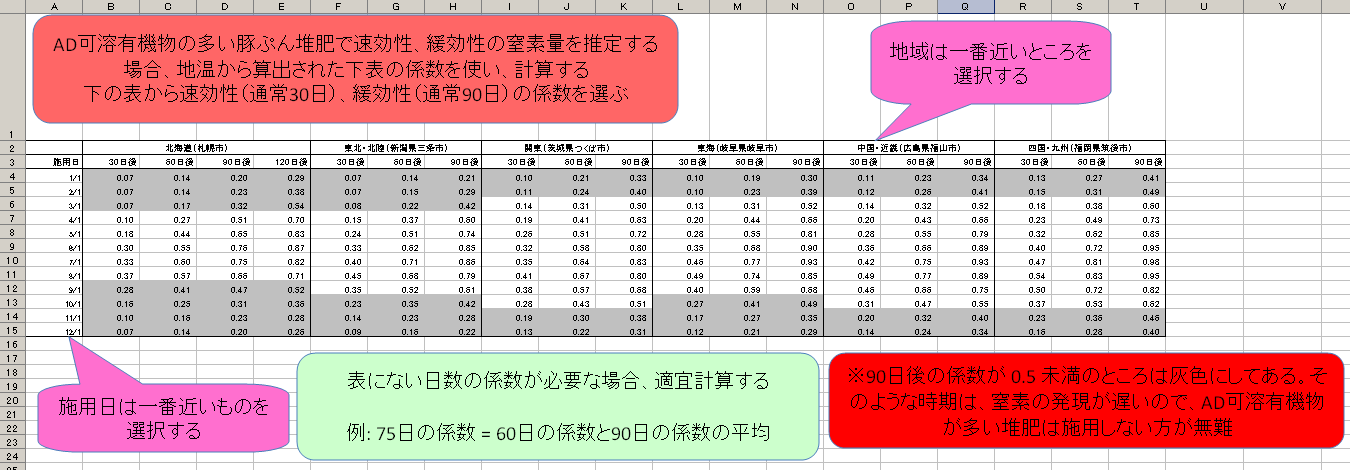

「豚ぷん堆肥計算用」シートの入力項目

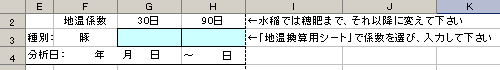

AD可溶有機物が250mg/g.・乾物以上の豚ぷん堆肥では、地温により窒素の効き方が異なるので、速効性・緩効性窒素の計算時に地温から算出する係数をかけます。その係数をG3、H3に入力します。250mg/g.・乾物未満の場合、入力の必要はありません。

係数は5枚目の「地温換算用シート」から選びます。通常、速効性窒素は30日後、緩効性窒素は90日後の値を使います。地域、施用日が最も近い数値を選びます。

畑作物の場合速効性は30日まで、緩効性は30~90日という仕分けで計算します。水稲では穂肥まで、穂肥以後というように速効性、緩効性の仕分けを変えます。その場合、表に掲載されている係数から穂肥までの日数の係数を計算します。緩効性窒素の係数は北海道以外では1を入力します。北海道では120日後の係数を使用します。

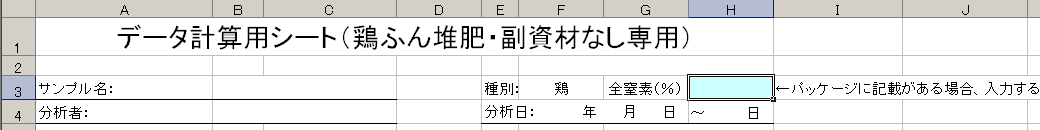

「鶏ふん堆肥計算用」シートの入力項目

副資材を入れていない鶏ふん堆肥の場合、全窒素から速効性窒素を推定することができます。そのため、全窒素(%・乾物)が分かる場合、その数値をH3に入力します。

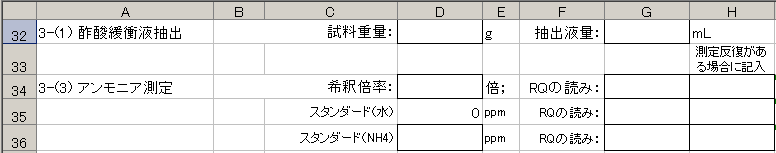

全窒素が分からない場合、塩酸抽出と酢酸緩衝液抽出のアンモニア態窒素の測定結果から速効性窒素を推定します。そのため、塩酸抽出のアンモニアの入力セルとは別に、酢酸緩衝液抽出のアンモニアの入力セルがあります。

「印刷用」シートでは(2)の一番下(過マンガン酸カリ滴定の記入セルの下)にあります。計算用シートでは、二段階で乾物率を計算した場合の入力セルの下にあります。必要な入力項目は、塩酸抽出でのアンモニア測定と同じです。

データ計算部分((3)・(4))

データ計算部分で入力・修正が必要なところは3ヶ所です。

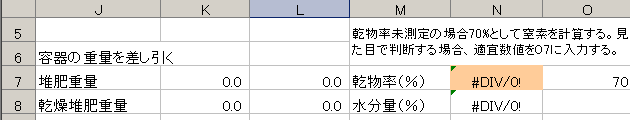

正確な肥料成分量を求めるためには乾物率の測定が必要ですが、正確さよりも迅速性を重視する場合、乾物率を測定せずに、現物の分析値のみを使って肥料成分量を求めることが出来ます。その場合、http://www.chikusan-kankyo.jp/taihiss/taihi/S01/1_1_1_2b.htm等を参考に、乾物率(%)をO7のセルに直接入力します(図は豚ぷん堆肥)。

あらかじめ、牛ふん堆肥では50、豚ぷん堆肥では70、鶏ふん堆肥(副資材なし)では80という数値を入れてありますが、分析した堆肥に即した数値に書き換えて下さい。その場合、乾物率を測定した後にO7の数値を再度書き換えて下さい。

牛ふん堆肥、豚ぷん堆肥ではデタージェント抽出に使用した試料重量と乾物率から、パックテストで使用する抽出液、水の量を計算します(この計算は「PAKテスト希釈用」シートでもできます)。乾物率を測定すれば、H28に測定値が表示されます。抽出に使った試料の重量をD28に入力すると、J31、K31に希釈倍率と抽出液0.10mLを希釈して乾物1.5gからの抽出液の750倍希釈液と同じ濃度にするために必要な水の重量が表示されます。

次に、L31に抽出液の量(mL)を入力します。その際、希釈に使う容器の容量を考え、水+抽出液の重量が容器の容量より少し少ない程度になるように、入力する液量を調節します。例えば200mL程度の容器の場合、150~180g程度になるようにします。そして、抽出液の重量(M31)と水+抽出液の重量(N31)をデータ記録用シートに記入し、分析時に利用します。また、その数値をD30、D31に入力します。

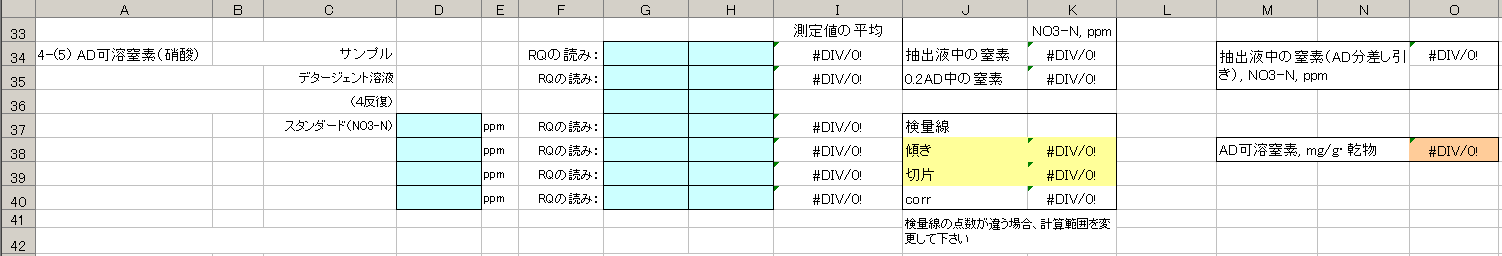

牛ふん堆肥、豚ぷん堆肥でAD可溶窒素の測定を行った場合、スタンダード溶液の測定値から検量線を作成し、その係数から濃度を算出します。

2010/07/09 にデータ計算用シートの入れ替えを行いました。入れ替え後のシートでは、この修正は不要になっています。

入力シートでは、4段階の濃度でスタンダード試料を準備することを想定してD37~D40に濃度を、G37~H40にRQフレックスの測定値を入力し、J37~K40に検量線の傾きや切片が表示されるようになっています。従って、検量線の点数が違うと正しい値が表示されません。その場合、K38~K40の計算式を修正して下さい。例えば、検量線が3段階(D37~D39, G37~H39)の場合は

- K38: =SLOPE(I37:I40,D37:D40) → =SLOPE(I37:I39,D37:D39)

- K39: =INTERCEPT(I37:I40,D37:D40) → =INTERCEPT(I37:I39,D37:D39)

- K40: =CORREL(I37:I40,D37:D40) → =CORREL(I37:I39,D37:D39)

のように修正します。

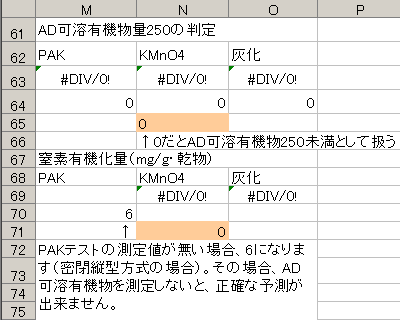

修正の必要はありませんが、牛ふん堆肥、豚ぷん堆肥では分析結果から速効性・緩効性窒素の計算方法を変えているので、その部分を簡単に説明します。

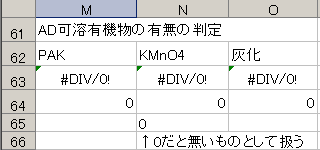

| 牛ふん堆肥は、まずAD可溶有機物の量で判断します。AD可溶有機物量測定はパックテスト(COD(D))、過マンガン酸カリ滴定、灰化の3通りの方法がありますが、複数の方法で分析値を出した場合、優先順位は灰化、過マンガン酸カリ滴定、パックテストの順です。灰化によりAD可溶有機物量が250mg/g・乾物以上だった場合、過マンガン酸カリ滴定で230mg/g・乾物以上だった場合、パックテストの読みが6以上だった場合に、N65のセルの値が1になり、計算方法が変わります。その場合、更にC/N比18を基準に計算方法を変えています。 |

|

分析結果部分((5))

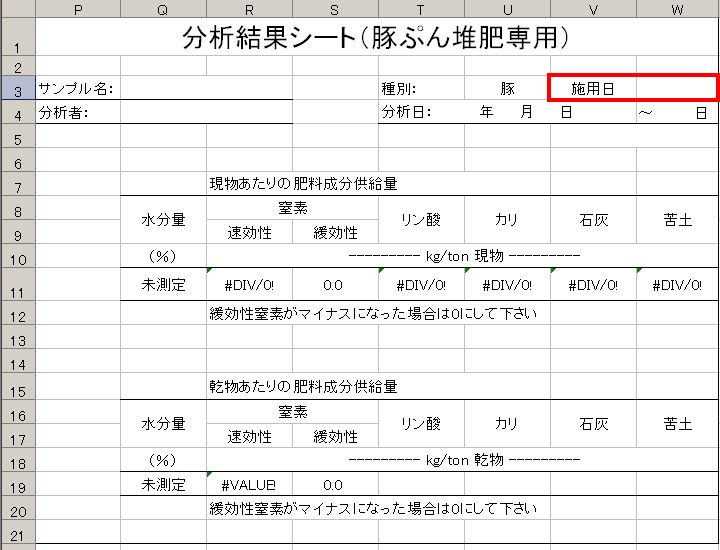

分析結果部分のレイアウトも畜種共通ですが、赤線で囲んである部分のみ、畜種ごとに異なっています。AD可溶有機物が多い豚ぷん堆肥は施用時期により速効性・緩効性窒素量が変わるので、豚ぷん堆肥ではここに施用(予定)日を入力して下さい。

牛ふん堆肥の場合はC/N比が、鶏ふん堆肥(副資材なし)の場合は全窒素(%)が表示されます。データ入力部分に入力した値がそのまま反映されるので、改めて入力する必要はありません。

肥料成分供給量は上段に現物1トンあたりの量が、下段に乾物1トンあたりの量が表示されます。乾物率を測定していない場合は、下段には数値が表示されません。その場合、上段の数値のうちリン酸、カリ、石灰、苦土は分析に使った現物試料の重量から計算されます。計算に乾物率が必要な窒素では仮入力した乾物率を使って計算されます。そのため、やや正確さに欠けます。

目次

- 1. 試料の準備と水分量・粗灰分

- (1) 試料の準備

- (2) 水分(乾物率)

- (3) 粗灰分(通常不要)

- 2. RQフレックスの使い方

- 3. 無機成分分析

(速効性肥料成分) - (1) 0.5M塩酸抽出

- (2) 塩酸抽出液の希釈

- (3) アンモニアの測定

- (4) 硝酸の測定

- (5) リン酸の測定

- (6) カリウムの測定

- (7) カルシウムの測定

- (8) マグネシウムの測定

- (9) 堆肥中の成分量の算出

- 4. 簡易デタージェント分析

(緩効性窒素) - (1) 手順の概略

- (2) 0.2AD液での抽出処理

- (3) AD可溶有機物量の簡易推定

(パックテスト) - (4) AD可溶有機物量の簡易測定

(過マンガン酸カリウム滴定) - (5) AD可溶窒素の測定

- (6) 近赤外分光法によるAD可

溶有機物・AD可溶窒素の推定 - 5. 分析値の利用