AD可溶窒素は、0.2AD液での抽出液に、ペルオキソ二硫酸カリウムを加えて加熱し、溶液に含まれる有機態窒素やアンモニア態窒素を硝酸態窒素に変えた後、RQフレックスで測定し定量する。0.2AD液自体にも窒素(臭化n-ヘキサデシルトリメチルアンモニウム中の窒素)が含まれるので、0.2AD液も同様に処理し、そこに含まれる窒素を差し引く必要がある。

必要な試薬・器具

ペルオキソ分解用溶液

- ホウ酸

- 水酸化ナトリウム(医薬用外劇物)(代用可 1mol/L水酸化ナトリウム溶液)

- ペルオキソ二硫酸カリウム(注)

- 200mLビーカ

(注)ペルオキソ二硫酸カリウムは特級品または窒素分析用を用いる。分解し易いので、開封後はしっかり蓋を締め、必ず冷蔵保存する。

ホウ酸3.0g、水酸化ナトリウム1.5gを100±1mL(g)の水に溶かした後、ペルオキソ二硫酸カリウム 5.0gを溶かす。1試料に5.0mL(g)使う。溶液は保存できないので、試料の数、反復の有無、検量線試料の数を考え、必要な量を作成する。

分解用溶液の調整に使う水は、可能なら脱塩水あるいは蒸留水を使う。入手が困難な場合は、ドラッグストアのベビー用品コーナーにある調乳用の水(ミネラル分を除去した水)を使う。それも入手困難な場合は、市販品のミネラルウォーターや水道水を用いる。その場合、事前に水に含まれる硝酸濃度を測定し、硝酸態窒素で5ppm未満の場合のみ使用する。また、同じ水で標準液を調整する。

| 脱塩水・蒸留水 | 市販品の調乳用の水 | 市販品のペットボトル入り ミネラルウォーター | 水道水 |

|---|---|---|---|

| ○ | ○ | △ | △ |

医薬用外劇物を使用したくない場合は、コストパフォーマンスは悪いが、1mol/L水酸化ナトリウム溶液を使う。1mol/L水酸化ナトリウム溶液37.5mLに水62.5mLとホウ酸3.0gを加えて溶かした後、ペルオキソ二硫酸カリウム 5.0gを溶かす。

- 硝酸性窒素標準液(代用可 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム等の特級試薬+100mLメスフラスコ、ビーカ等)

0.2AD液や測定条件の影響で、測定値はずれてしまう。そのため、検量線を作成して値を求める。検量線作成のための硝酸性窒素標準液は、市販の標準液を希釈してNO3-Nで25ppm及び12.5ppmの標準液を作成する。NO3-Nで1000ppm標準液から作成する場合、標準液2.50±0.01g(1.25±0.01g)に水を加えて100±0.01gにするとNO3-Nで25ppm(12.5ppm)になる。NO3で1000ppmの標準液の場合、標準液11.06±0.01g(5.53±0.01g)に水を加えて100±0.01gにするとNO3-Nで25ppm(12.5ppm)になる。

市販品の硝酸性窒素が無い場合は、100mLメスフラスコに乾燥した硝酸カリウム0.722g(あるいは硝酸ナトリウム0.607g)を入れ、水を標線まで加えて溶かし、硝酸態窒素1000ppm標準液とする。

メスフラスコが無い場合、ビーカ等の容器に希釈用の水を100±0.05g取り、そこに上記の量の試薬を加え、ガラス棒等で撹拌して溶かし、硝酸態窒素1000ppmの標準液とする。

- ねじ蓋試験管(容量10mL程度)

- 試験管立て(代用可 20〜50mLの栄養ドリンク瓶)

圧力鍋に入るサイズのものを購入する

- ピペッター(容量200〜1000μL、1000〜5000μL)(代用可 秤+スポイト等)

- ガスコンロ

- 圧力鍋(直径18〜22cm)

- RQフレックス(プラスで無くても良い)

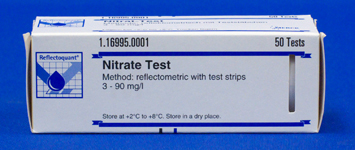

- リフレクトクアント 硝酸テスト(3-90mg/l)

- 蓋付き小型容器(5~10mL)

- タイマー/ストップウォッチ

手順

希釈

測定のために、0.2AD液、抽出液を25倍に希釈する。希釈に使う水は、分解用溶液の調整に準ずる。

ピペッターがある場合は、0.2AD液、抽出液 0.20mL、水4.8mLを直接耐圧容器に入れる。

ピペッターが無い場合は、秤を使って希釈する。

秤にビーカ、紙コップ等の希釈用容器を載せ、ゼロセットする

↓

抽出液(0.2AD液)を2.05〜2.06g分取する

↓

水を50±0.1gになるまで加える

↓ ・水を加える前にゼロセットしない

ガラス棒等でよく撹拌する

ペルオキソ分解

測定結果がばらつくことが多いので、反復を取った方が良い。抽出液、検量線用標準液は2反復、0.2AD液は3反復を目安とする。

希釈液、硝酸性窒素標準液5.0±0.05mL(g)を蓋付き耐圧容器に取る

↓

ペルオキソ分解用溶液5.0±0.05mL(g)を加える

↓

蓋をしっかり締めて混合し、圧力鍋に入れる

↓ ・容器が振動で割れることがあるので、できるだけ動かないように固定する

容器の液面くらいまで注水し、強火で加熱する

↓

蒸気が出始めたら、重りの動きが止まらない程度の弱火に落とし、10分間加熱する

↓

加熱終了後、10分程度放冷する

↓ ・室温になるまで放置しても構わない

容器を取り出し、常温になるまで放冷する

・試験管を横から見て液量を確認し、減っている場合は測定に用いない(注1)

(注1)ドリンク瓶の場合、加熱前に液面の高さを測っておき、加熱後に低くなっていないか確認する。蓋がゆるんだのではなく、傷んで密閉性が悪くなった可能性もあるので、蓋が傷んだ場合は処分する。

右側が傷んだ蓋

右側が傷んだ蓋

測定〜通常測定

測定方法は、試験紙は異なるものの、2 - (4) 硝酸の測定と手順は同じである。分解液は5mL程度を測定用の容器に移しておく。

本体のON/OFFボタンを押し電源を入れる

↓

付属のバーコードを入れる

3桁の数値が表示される

↓ ・数値が表示されたら、すぐにバーコードを抜き取っても良い

STARTボタンを押し測定スタンバイにする

60secと表示される

↓

試験紙容器から試験紙を1枚すばやく取り出し、容器の蓋を閉める

↓

試験紙を希釈試料に浸すと同時にSTARTボタンを押す

・ちゃんと測定待ち時間が表示されているか

↓ 確認してから試験紙を浸す

測定待ち時間が減り始める

↓

2秒後に試験紙を取り出す

↓

余分な液を横や裏からティッシュペーパー等に吸わせる

↓

表示が10sec(残り10秒)くらいになったら

試験紙を測定部位に挟む

↓

表示が5sec(残り5秒)になったらアラームが連続で鳴り続ける

↓

表示が0secになるとアラームの後に測定値が表示される

↓

測定値を書き取る

↓

測定部位から試験紙を取り出す

↓

TEST、STARTの順にボタンを押して測定スタンバイにする

↓

次の希釈試料に試験紙を入れ、この要領で順次測定を行う

↓

測定が終わったらON/OFFボタンで電源を切る

バーコードの抜き取りは忘れないこと

- アダプターは水又はエタノールで洗浄しておく。

- 試験紙は地域のプラスチックごみの処理方法に準じて処分する。

- 廃液はアルカリ性なので、可能なら中和してから下水に流す。

連続測定

測定待ち時間は60秒だが、試薬を入れて混合しないため、ストップウォッチを準備して連続的に測定することができる。一人で行う場合は4試料ずつの測定になるが、二人組で行えば途中で中断すること無く連続的に測定できる。以下の手順は一人の場合である。

本体のON/OFFボタンを押し電源を入れる

↓

付属のバーコードを入れる

3桁の数値が表示される

↓ ・数値が表示されたら、すぐにバーコードを抜き取っても良い

STARTボタンを押し測定スタンバイにする

60secと表示される

↓

試験紙容器から試験紙を1枚すばやく取り出し、容器の蓋を閉める

↓

試験紙を希釈試料に浸すと同時にSTARTボタン、

ストップウォッチのボタンを押す

↓

測定待ち時間が減り始める

↓

2秒後に試験紙を取り出す

↓

ティッシュペーパー等に余分な液を吸わせる

試験紙は別のティッシュペーパー等の上に置く

↓

試験紙容器から試験紙を1枚すばやく取り出し、容器の蓋を閉める

↓

ストップウォッチ表示が15秒になったら

試験紙を希釈試料に浸す

↓

2秒後に試験紙を取り出す

↓

ティッシュペーパー等に余分な液を吸わせる

試験紙は別のティッシュペーパー等の上に置く

↓ ・順番が分からなくならないように注意して並べる

試験紙容器から試験紙を1枚すばやく取り出し、容器の蓋を閉める

・15秒ごとのこの操作を最後の試料(最大4点・45秒)まで行う

↓

RQフレックスの表示が10sec(残り10秒)くらいになったら

試験紙を測定部位に挟む

↓

RQフレックスの表示が5sec(残り5秒)になったら

アラームが連続で鳴り続ける

↓

RQフレックスの表示が0secになるとアラームの後に測定値が表示される

この時、ストップウォッチの表示は1分

↓

測定値を書き取る

↓

測定部位から試験紙を取り出し、次の試料の試験紙を挟む

↓

ストップウォッチの表示が1分15秒になったらSTARTボタンを押す

・間違えてTESTボタン、ON/OFFボタン

↓ を押さないように気を付ける

測定値が表示されるので書き取る

↓

測定部位から試験紙を取り出し、次の試料の試験紙を挟む

↓

ストップウォッチの表示が1分30秒になったら

STARTボタンを押す

↓

測定値が表示されるので書き取る

↓

測定部位から試験紙を取り出し、次の試料の試験紙を挟む

・15秒ごとのこの操作を最後の試料(最大4点・45+60秒=1分45秒)まで行う

換算

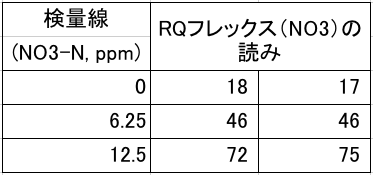

測定が終わったら、標準液の測定結果から検量線を作成し、抽出液、0.2AD液の反応液に含まれる硝酸態窒素量(NO3-N ppm)を算出する。「5. 分析値の利用方法」では表計算ソフトを使いこの計算をする。

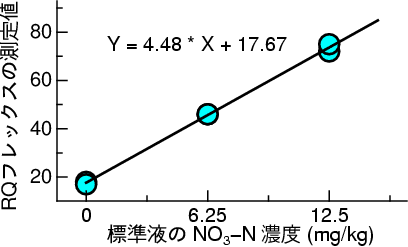

検量線を作る際に、標準液の硝酸態窒素濃度が半分になっていることに注意する(同量の分解用溶液を加え希釈しているため)。図表の例では、希釈前の標準液はNO3-N で12.5ppm、25ppmである。(測定値 − 17.67)÷ 4.48で反応液(希釈後)の硝酸態窒素量(NO3-N ppm)を算出できる。

AD可溶窒素量は次の式で算出する

AD可溶窒素量(mg/g・乾物)= (抽出液反応液の硝酸態窒素量 - 0.2AD液反応液の硝酸態窒素量)× 2 × 25 × 150 ÷(抽出に使った堆肥の重量(g) × 乾物率(%)÷ 100)× 1000)

目次

- 1. 試料の準備と水分量・粗灰分

- (1) 試料の準備

- (2) 水分(乾物率)

- (3) 粗灰分(通常不要)

- 2. RQフレックスの使い方

- 3. 無機成分分析

(速効性肥料成分) - (1) 0.5M塩酸抽出

- (2) 塩酸抽出液の希釈

- (3) アンモニアの測定

- (4) 硝酸の測定

- (5) リン酸の測定

- (6) カリウムの測定

- (7) カルシウムの測定

- (8) マグネシウムの測定

- (9) 堆肥中の成分量の算出

- 4. 簡易デタージェント分析

(緩効性窒素) - (1) 手順の概略

- (2) 0.2AD液での抽出処理

- (3) AD可溶有機物量の簡易推定

(パックテスト) - (4) AD可溶有機物量の簡易測定

(過マンガン酸カリウム滴定) - (5) AD可溶窒素の測定

- (6) 近赤外分光法によるAD可

溶有機物・AD可溶窒素の推定 - 5. 分析値の利用