緩効性窒素量を推定する上で、AD可溶有機物量250mg/g(乾物)を境に、AD可溶窒素を測定するかどうかを判断する。従って、AD可溶有機物量の推定はとりわけ簡易・迅速にできることが望ましい。AD可溶有機物は比較的分解し易い有機物である。河川等の水の「汚れ」具合の指標であるCOD(化学的酸素要求量)は、そのような分解し易い有機物を測定しているため、その方法を利用できる。分析には簡易水質分析器パックテストのCOD(D)(低濃度用)を用いる。

密閉縦型方式で製造された豚ぷん堆肥では、AD可溶有機物量が乾物あたり250mg/g以下の測定例は無いので、パックテストによるAD可溶有機物量の確認はせずに、AD可溶有機物、AD可溶窒素の測定を行う。精度は低いが、AD可溶有機物の測定を省略して緩効性窒素を推定することもできる。その場合、計算に必要な窒素有機化量は、一律、乾物あたり6mg/gとする。

必要な試薬・器具

- パックテストCOD(D)(0, 2, 4, 6, 8以上(mg/l)の測定用)

- 秤

- 100mLビーカ(代用可 紙コップ)

- ピペッター(容量200縲鰀1000μL)(代用可 駒込ピペット等)

- ガラス棒(代用可 マドラー等)

|

|

パックテストCOD(低濃度)の測定レンジに合わせるためには、抽出液を希釈する必要がある。希釈倍率は乾物試料1.5gから抽出した抽出液では750倍であるが、量が違う場合、希釈倍率を変えて調節する。そのため、パックテストを行なう前に必ず乾物率を測定する。

希釈倍率 = 750 x 試料重量 x 乾物率(%)÷ 100 ÷ 1.5

また、パックテストの測定では、チューブ中の空気を押し出して溶液に浸し、液を吸い上げる。そのため、広口の容器の上部に液面が来ることが望ましい。そういった点を考慮して、希釈前に下のような表を作っておくと良い(容量200mL程度の容器の場合)。

| No. | 現物重(g) | 乾物率(%) | 希釈倍率 | 抽出液0.10mLに加える水の量(mL) | 抽出液の量(mL) | 抽出液の重量(g) 1) | 水+抽出液の重量(g) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (抽出に使った堆肥の重量) | 750 x 現物重 x 乾物率÷100÷1.5 | 希釈倍率 x 0.1 | 抽出液の量 x 1.03 | 希釈倍率 x 抽出液の量 | |||

| 1 | 1.50 | 100 | 750 | 75 | 0.20 | 0.21 | 150 |

| 2 | 1.62 | 95.6 | 774 | 77 | 0.20 | 0.21 | 155 |

| 3 | 2.06 | 68.7 | 708 | 71 | 0.20 | 0.21 | 142 |

| 4 | 3.15 | 51.2 | 806 | 81 | 0.20 | 0.21 | 161 |

1) 希釈倍率は容量(mL)で算出する。希釈は秤を使って行なうため、抽出液の比重(1.03)から分取する抽出液の重量を計算する。

|

希釈に使う水は、可能なら蒸留水を使う。蒸留水が入手困難な場合は、市販品のミネラルウォーターを使う。いずれの場合もCODをパックテストで測定し、0であることを確認してから使う。脱塩水もCODが0ならば使用可能だが、水温が高くなる夏季の脱塩水は0でない場合が多ため、使用は避けた方がよい。また、水道水は使わない。

|

|

1) パックテストでCODが0であることを確認してから使う。

手順〜測定

測定待ち時間は温度によって異なるので、あらかじめ室温を確認しておく。

希釈に使う水のCODが0であることを

パックテストで確認する

↓

広口の容器を秤に載せ、ゼロセットする

↓

抽出液を所定の重量(表の抽出液の重量)±0.01g入れる

↓

水を所定の重量(表の水+抽出液の重量)

±1gになるまで入れる

↓ ・途中でゼロセットしてはいけない

ガラス棒等でよく撹拌する

↓ ・希釈液は保存できないので、測定直前に希釈する

チューブ先端のラインを引き抜く

↓ ・測定待ち時間や詳しい手法はパックテストの説明書を参照すること

ラインの抜けた穴を上にして指でチューブをつぶし、空気を抜く

↓

希釈液にチューブの穴のある側を浸す

↓

チューブをつぶす力を緩める

↓ ・メーカーの想定している液量は1.5mL

希釈液が吸い込まれる

同時にストップウォッチをスタートさせる

・測定待ち時間は4〜6分間(温度で変わる)

↓ パックテストの説明書を参照すること

軽く5縲怩U回振り混ぜ、静置する

↓

測定待ち時間の途中、1回振り混ぜる

↓

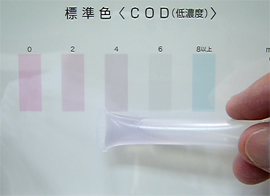

時間が来たらパックテスト付属の標準色と比較しCODの値を求める

・標準色の中間の色の場合、中間の値を測定値とする

・時間を過ぎた後も色は変化するので、測定時間は厳守する

・チューブを少し浮かせると比較しやすい

↓ ・測定待ち時間や詳しい手法はパックテストの説明書を参照すること

ラインの抜けた穴を上にして指でチューブをつぶし、空気を抜く

↓

希釈液にチューブの穴のある側を浸す

↓

チューブをつぶす力を緩める

↓ ・メーカーの想定している液量は1.5mL

希釈液が吸い込まれる

同時にストップウォッチをスタートさせる

・測定待ち時間は4〜6分間(温度で変わる)

↓ パックテストの説明書を参照すること

軽く5縲怩U回振り混ぜ、静置する

↓

測定待ち時間の途中、1回振り混ぜる

↓

時間が来たらパックテスト付属の標準色と比較しCODの値を求める

・標準色の中間の色の場合、中間の値を測定値とする

・時間を過ぎた後も色は変化するので、測定時間は厳守する

・チューブを少し浮かせると比較しやすい

・チューブはポリエチレン製である。地域の処分方法に準じて処分する。

この簡易測定方法は、希釈倍率が高く、チューブに入る液量が正確でなく、また色の判別が難しい。このように測定誤差の要因が多いため、希釈・測定は2連で行なうことが望ましい。反復間の差が2以上の場合、希釈からやり直して再度測定し、その値と最初の2連のうちで近い方の値の平均を取る。また、

- パックテストの使用期限はきちんと守る

- 数日中に使用する場合以外は、同梱の保存袋で保存しない

- 日光が差し込む窓辺では行なわない

- できれば、室温が15〜25℃の部屋で行なう

- 振り混ぜる時に、チューブの穴を指で塞がない

- 器具は希釈に使っている水で洗う

といった点にも注意する。

連続測定

測定待ち時間は4〜6分間なので、ストップウォッチを準備して連続的に測定を行うと効率的である。通常、希釈液の吸い上げには30秒あれば十分である。測定待ち時間は温度によって異なるので、あらかじめ温度を確認し、一度に測定できる点数を把握しておく。

一度に測定する全ての抽出液を広口の容器で所定の倍率に希釈し、

ガラス棒等でよく撹拌しておく

・希釈は通常測定に準じて行なう

↓ ・希釈液は保存できないので、測定直前に希釈する

一度に測定する全てのチューブの先端のラインを引き抜く

↓

最初のチューブを取り、穴を上にして指でチューブをつぶして空気を抜く

↓

最初の希釈液にチューブの穴のある側を浸す

↓

チューブをつぶす力を緩める

↓ ・メーカーの想定している液量は1.5mL

希釈液が吸い込まれる

同時にストップウォッチをスタートさせる

↓

軽く5〜6回振り混ぜ、静置する

↓

次のチューブを取り、穴を上にして指でチューブをつぶして空気を抜く

↓

ストップウォッチが25秒くらいになったら、次の希釈液にチューブの穴のある側を浸す

↓

ストップウォッチが30秒になったら、チューブをつぶす力を緩める

↓

希釈液が吸い込まれる

軽く5〜6回振り混ぜ、静置する

順番が分からなくならないように注意して並べる

・30秒ごとのこの操作を一度に測定する最後のサンプルまで行う

測定待ち時間の途中、余裕ができたら、最初のチューブから順に1回振り混ぜる

↓

時間が来たら最初のチューブを付属の標準色と比較しCODの値を求める

↓

30秒後に次のチューブを付属の標準色と比較しCODの値を求める

・標準色の中間の色の場合、中間の値を測定値とする

・時間を過ぎた後も色は変化するので、測定時間は厳守する

・チューブを少し浮かせると比較しやすい

・30秒ごとに比較する必要があるので、迅速に判断する

・30秒ごとのこの操作を一度に測定する最後のサンプルまで行う

CODが5以下の場合、AD可溶有機物量は乾物あたり250mg/g未満なので、緩効性窒素量は無視できる。従って、AD可溶窒素の測定は不要である。

CODが6以上の場合、AD可溶有機物量は乾物あたり250mg/g以上なので、AD可溶窒素を測定して緩効性窒素量を算出する。

また、速効性窒素量の推定のために、AD可溶有機物量を測定することが望ましい。行なわない場合は、下の表の窒素有機化量を使って速効性窒素量を推定する。

| CODの値 | 窒素有機化量 |

|---|---|

| 5以下 | なし |

| 6, 7 | 3 |

| 8以上 | 5 |

| (密閉縦型密閉豚ぷん堆肥) | 6 |

目次

- 1. 試料の準備と水分量・粗灰分

- (1) 試料の準備

- (2) 水分(乾物率)

- (3) 粗灰分(通常不要)

- 2. RQフレックスの使い方

- 3. 無機成分分析

(速効性肥料成分) - (1) 0.5M塩酸抽出

- (2) 塩酸抽出液の希釈

- (3) アンモニアの測定

- (4) 硝酸の測定

- (5) リン酸の測定

- (6) カリウムの測定

- (7) カルシウムの測定

- (8) マグネシウムの測定

- (9) 堆肥中の成分量の算出

- 4. 簡易デタージェント分析

(緩効性窒素) - (1) 手順の概略

- (2) 0.2AD液での抽出処理

- (3) AD可溶有機物量の簡易推定

(パックテスト) - (4) AD可溶有機物量の簡易測定

(過マンガン酸カリウム滴定) - (5) AD可溶窒素の測定

- (6) 近赤外分光法によるAD可

溶有機物・AD可溶窒素の推定 - 5. 分析値の利用