堆肥中のAD可溶有機物量およびAD可溶窒素を測定するために、飼料分析用の酸性デタージェント溶液の5分の1の濃度の溶液(0.2AD液)で圧力鍋を用いて加熱抽出する。

必要な試薬・器具

0.2AD液

- 濃硫酸(代用可 10%硫酸もしくは0.5mol/L硫酸)

- 臭化n-ヘキサデシルトリメチルアンモニウム(臭化セチルトリメチルアンモニウム)

- 1Lビーカ(代用可 ポリビーカ・オイルポット + 秤)

- 駒込ピペット

硫酸の濃度と価格は以下の通り(価格は販売元等により変わるので、あくまで一例と考えて下さい)。0.2AD液は1試料当り150mL使う。参考として1試料当りの価格も載せておく。なお、濃硫酸を希釈する場合はガラス製の駒込ピペット等、耐薬品性の高い器具が必要であるが、10%硫酸の場合はプラスチック製のスポイト等で分取しても構わない。

| 容量 | 価格(円) | 分析点数 | 一試料当たり の価格(円) | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 濃硫酸 | 500mL | 800 | 120 | 7 | 医薬用外劇物 |

| 濃硫酸 | 6kg | 3350 | 780 | 4 | 医薬用外劇物 |

| 10%硫酸 | 500mL | 1200 | 7 | 171 | |

| 0.5mol/L硫酸 | 500mL | 850 | 3 | 280 |

臭化n-ヘキサデシルトリメチルアンモニウムは試薬メーカーにより純度が異なるので、できる限り同じメーカーの薬品を継続使用する。

試薬調整に使う水は、可能なら脱塩水あるいは蒸留水を使う。入手が困難な場合は、ドラッグストアのベビー用品コーナーにある調乳用の水(ミネラル分を除去した水)を使う。それも入手困難な場合は、市販品のミネラルウォーターを用いる。水道水を用いても測定値に大きな誤差は生じないと考えられるが、できれば使用しない。

| 脱塩水・蒸留水 | 市販品の調乳用の水 | 市販品のペットボトル入り ミネラルウォーター | 水道水 |

|---|---|---|---|

| ○ | ○ | ○ | △ |

0.2AD液は、水973g(970〜975g)に濃硫酸51±0.5g(約28mL)、臭化n-ヘキサデシルトリメチルアンモニウム4.0±0.1gを加えて溶かし、調整する。濃硫酸は劇薬なので、手袋を必ず着用し、耐薬品性の高いガラス製の器具を使って加える。必ず水を先に取り、そこに濃硫酸を加える。また、臭化n-ヘキサデシルトリメチルアンモニウムは微粉末が舞い上がり易いので、必要に応じマスク、眼鏡を着用する。

医薬用外劇物を使用したくない場合は、コストパフォーマンスは悪いが10%硫酸もしくは0.5mol/L硫酸を使う。10%硫酸を使う場合は、水577g(575〜580g)に10%硫酸500mL(533g)と臭化n-ヘキサデシルトリメチルアンモニウム4.4±0.1gを加える。0.5mol/L硫酸を使う場合は、0.5mol/L硫酸500mLに臭化n-ヘキサデシルトリメチルアンモニウム2.0±0.05gを加える。

0.2AD液は密栓すれば長期保存できる。蓋ができるガラスの容器、プラスチック製の薬品瓶等に入れて保存する(ペットボトル厳禁)。冷蔵すると臭化n-ヘキサデシルトリメチルアンモニウムの結晶が析出するので、常温で保存する。冬期に温度が下がり結晶が析出した場合は、お湯で温め溶かしてから使用する。

分析項目によっては、抽出に使った0.2AD液の測定値を抽出液の測定値から差し引き、試料の測定値を求める。そのため、一連の抽出には同じ0.2AD液を使い、その0.2AD液の測定値を差し引かないと、試料のみの値は分からない。保存してあった0.2AD液に継ぎ足して使う場合は、新たに調整した0.2AD液を加え混合してから使う。

- ジャム瓶(広口 225mL・径80mm × 高さ 80mm程度、内側の底に溝の無いもの)

- 秤(0.01g刻み)

- 200mLメスシリンダー(代用可 秤)

- 薬さじ(代用可 カレースプーン)

- ガスコンロ

- 圧力鍋(直径18〜22cm)

- コーヒードリッパー(1〜2杯用)

- コーヒーフィルター(1〜2杯用)

- ビーカ(代用可 紙コップ)

- ろ液保存用容器(蓋付き)

あった方が良い物品

- 電子レンジ

- 厚手のゴム手袋

- 軍手

- 薬包紙

- 重曹(廃液中和用)

※灰化によりAD可溶有機物量を求める場合

AD可溶有機物量を抽出残さの灰化により求める場合、上記に加え、以下の試薬、器具が必要となる。

リン酸緩衝液(0.5M、pH 6.5程度)

- リン酸二水素ナトリウム・2水和物

- リン酸水素二ナトリウム・12水和物

- 保存用容器(蓋付き)

リン酸二水素ナトリウム・2水和物3.9gとリン酸水素二ナトリウム・12水和物9.0g を100mL(g)の水に溶かして作成する(長期保存可)。1試料に約10mL使う。調整には水道水を使ってもよい。

- キッチンペーパー

- バット

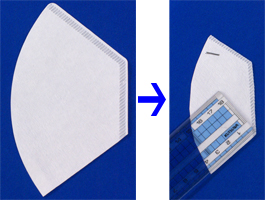

また、コーヒーフィルターは4cmくらいのところで扇型に切っておく。縁も半分くらいに切って番号を書いておく。そして、事前に扇型に切ったコーヒーフィルターの乾燥重量(B)を測定しておく。乾燥は通風乾燥器がある場合は通風乾燥器で乾燥させる。無い場合は電子レンジ(弱)で10〜20秒程度加熱し乾燥させ、重量を測定する。一回の操作では完全に乾燥しないので、操作を数回繰り返し、重さが一定になった時の重量を乾燥重量とする。

手順

抽出に使う試料は、均一になるように粉砕・混合した風乾物が望ましい。風乾していない堆肥を用いる場合は、できるだけ均一になるように混合しておく。いずれの場合も、乾物率から何グラムが乾物1.5gに相当するかを計算し、その量を分取することが望ましい。ペレット堆肥は必ず粉砕する。

乾物率を測定していない場合、見た目の水分量から分取量を決める。

- 水分70%程度の堆肥: 4.6〜5.4g

- 水分50%程度の堆肥: 2.7〜3.3g

- 水分30%程度の堆肥: 2.1〜2.3g

- 水分10%程度の風乾堆肥: 1.6〜1.8g

なお、

http://www.chikusan-kankyo.jp/taihiss/taihi/S01/1_1_1_2b.hmt

に、感触からの簡易水分推定方法が掲載されている。

正確にはかり取れない場合もあるため、上記範囲の量を分取し、分取量を記録する。なお、AD可溶有機物量の推定・測定・算出には乾物率が必要なので、次のステップに進む前に必ず乾物率を測定する。

AD可溶有機物量が多い密閉縦型方式で製造された牛ふん堆肥・豚ぷん堆肥、副資材を加え堆肥化している鶏ふん堆肥では、乾物1.5g相当量ではAD可溶有機物全量が抽出されない。そのため、分取量を半分の乾物0.75g相当に減らす。乾物率を測定していない場合も、上記の分取量の半分の範囲内で分取する。

メスシリンダーを使う場合

堆肥を秤量し(A)ジャム瓶に取る

↓

メスシリンダーに0.2AD液を150±1mL取る

↓

メスシリンダーから0.2AD液50mL程度をジャム瓶に入れ、軽く混和する

・堆肥が容器の壁面上部に付かないよう、軽く混ぜる

・カルシウム含量が高い場合発泡するので、

↓ 発泡が治まってから次の操作をする

電子レンジ(弱)で加熱・脱気する(2回)

・電子レンジが無い場合はしなくても良い(注1)

↓ ・吹きこぼさないように注意する

メスシリンダーから残りの0.2AD液をジャム瓶に加える

↓

蓋をしっかり締めて圧力鍋に入れる

↓

ジャム瓶の肩口くらいまで注水し、強火で加熱する

↓

蒸気が出始めたら、重りの動きが止まらない程度の弱火に落とし、30分間加熱する(注2)

・密閉縦型方式で製造された牛ふん堆肥・豚ぷん堆肥

の場合、蒸気が出た直後、加熱10分後、20分後、30分後

↓ に圧力鍋を持ち上げ、廻すように振る(注3)

加熱終了後、10分程度放冷する

↓ ・室温になるまで放置しても構わない

ジャム瓶を取り出し、10分程度放冷する

↓

コーヒーフィルターでろ過する

↓ ・AD可溶有機物量を灰化により求める場合は乾燥・秤量したフィルターを使う

ろ液20mL程度を保存用の蓋付き容器に取る

↓

不要な抽出液・ろ液は中和して下水に流す

・抽出液保存用の容器に0.2AD液を20mL程度取っておく(注4)

(注1)乾燥試料では脱気が必要だが、乾燥していない試料では不要と考えられる。乾燥試料で脱気しなかった場合、抽出率が落ちる可能性がある。

(注2)なかすを入れずにジャム瓶を鍋底に直接置くと、ごく稀にジャム瓶が割れることがある。その場合、一時的に蒸気が出なくなり、重りの動きが止まる。重りの動きが止まったら、それまでの加熱時間を確認してから火を消して冷やし、中を確認する。割れていた場合、割れた瓶を取り出して鍋を洗い、新たに水を加えて割れていない試料を残り時間だけ加熱する。なお、鍋に入っていた水は酸性になっているので、手袋をして作業を行ない、重曹で中和してから流す。

(注3)圧力鍋の取扱い説明書には、通常「危険なので加熱中は鍋を動かさない」と書かれている。鍋を振る場合は、重りを触ってちゃんと蒸気が逃げる状態になっていることを確認した上で、十分注意し、自己責任で行なう。

※灰化によりAD可溶有機物量を求める場合

AD可溶有機物量を抽出残さの灰化により求める場合、引き続き、以下の操作を行う。この操作の目的は残さを全て回収することである。誤って残さを流してしまわないように注意する。

残さを全てフィルター上に回収するようにろ過する

・保存用容器に分取した後のろ液は不要なので、

↓ 薄まることを気にする必要はない

残さをリン酸緩衝液5mL程度で中和する(2回)(注)

↓

残さを水で洗浄する

・水道水で洗浄しても良いが、その場合

↓ 乾燥前にキッチンペーパーにできるだけ水を吸わせる

残さの乗ったフィルターをキッチンペーパー上に移し水を吸わせる

↓ ・ろ液は不要なので中和して下水に流す

「1-(2) 水分(乾物率)」の方法で残さの乾燥重量を測定する(C)

↓

「1-(3) 粗灰分の測定の方法」で残さの灰分重量を測定する(D)

(注)中和・洗浄が不十分だと、乾燥時にフィルターが焦げ、正確な重量や番号が分からなくなる

計算方法

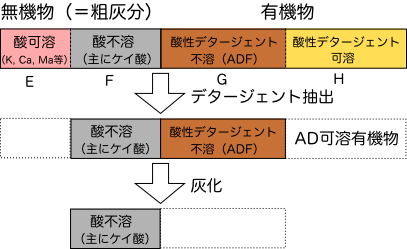

灰化によりAD可溶有機物量を求める場合、AD可溶有機物量は次の式で推定する。粗灰分の測定値が必要である。

AD可溶有機物量(mg/g・乾物) = 1000 -(C - B - D)× 1000 ÷ (A × 乾物率(%) ÷ 100) - 粗灰分(g/kg・乾物) A: 試料重量(g)B: ろ紙の乾燥重量(g)C: 残さ乾燥重量(g) D: 残さの灰の重量(g)

灰化によりAD可溶有機物量を求める計算方法の詳細

- 粗灰分 = E + F(g/kg=mg/g・乾物)

- デタージェント抽出残さ = F + G(mg/g・乾物)

- デタージェント抽出残さ灰分 = F(mg/g・乾物)

- 総重量 = E + F + G + H = 1000(mg/g・乾物)

ADF = G = デタージェント抽出残さ(F + G) - デタージェント抽出残さ灰分(F)

AD可溶有機物(mg/g・乾物)= H = (E + F + G + H) - G - (E + F)

= 総重量 - ADF - 粗灰分

= 1000 - ADF - 粗灰分

実際の測定値:

- 試料重量 A(g)

- ろ紙の乾燥重量 B(g)

- デタージェント抽出残さの乾燥重量 C(g)

- デタージェント抽出残さの灰の重量 D(g)

- 乾物率(%)

- 粗灰分(乾物1gあたりのmg; 乾物%表記の場合はその値 x 10)

試料 Ag 中のADF = C - B - D(g) → 試料 1g 中の ADF = (C - B - D ) ÷ A(g)

= (C - B - D ) x 1000 ÷ A(mg)

乾物率を使い、乾物試料 1g 中の ADF(mg)を計算する

ADF(mg/g・乾物)= {(C - B - D) x 1000 ÷ A } ÷ 乾物率 x 100

=(C - B - D)x 1000 ÷ (A x 乾物率 ÷ 100)

上記の式に当てはめると

AD可溶有機物(mg/g・乾物)= 1000 - ADF - 粗灰分 = 1000 -(C - B - D)x 1000 ÷ (A x 乾物率 ÷ 100)- 粗灰分

目次

- 1. 試料の準備と水分量・粗灰分

- (1) 試料の準備

- (2) 水分(乾物率)

- (3) 粗灰分(通常不要)

- 2. RQフレックスの使い方

- 3. 無機成分分析

(速効性肥料成分) - (1) 0.5M塩酸抽出

- (2) 塩酸抽出液の希釈

- (3) アンモニアの測定

- (4) 硝酸の測定

- (5) リン酸の測定

- (6) カリウムの測定

- (7) カルシウムの測定

- (8) マグネシウムの測定

- (9) 堆肥中の成分量の算出

- 4. 簡易デタージェント分析

(緩効性窒素) - (1) 手順の概略

- (2) 0.2AD液での抽出処理

- (3) AD可溶有機物量の簡易推定

(パックテスト) - (4) AD可溶有機物量の簡易測定

(過マンガン酸カリウム滴定) - (5) AD可溶窒素の測定

- (6) 近赤外分光法によるAD可

溶有機物・AD可溶窒素の推定 - 5. 分析値の利用