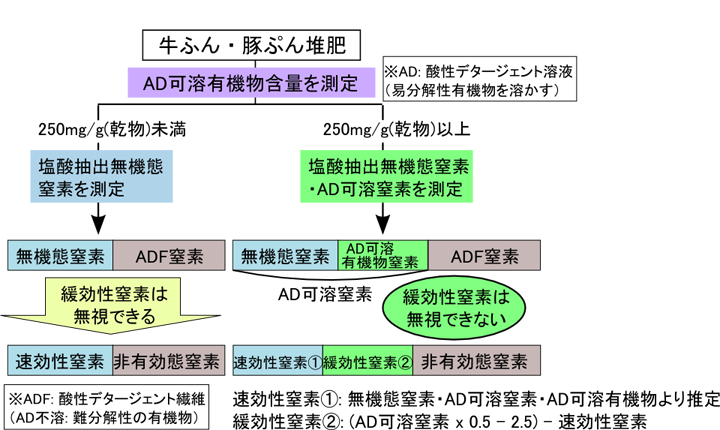

AD可溶有機物量250mg/g(乾物)を基準値とし、250未満の場合は緩効性窒素は無いものとして扱う。250以上の場合、AD可溶有機物量、AD可溶窒素量と無機態窒素量から、速効性窒素量、緩効性窒素量の推定を行なう。

開発した簡易デタージェント分析は3つの大きな柱からなる

- 1. 酸性デタージェント溶液での抽出(必須)

- 2. AD可溶有機物量の推定・測定(複数の手法あり)

- 3. AD可溶窒素量の測定(AD可溶有機物量が250mg/g以上と判断された場合のみ)

1. は必ず必要な操作である。簡易分析では、抽出液中の有機物、窒素を測定する。抽出液中のデタージェント試薬(臭化n-ヘキサデシルトリメチルアンモニウム)は窒素を含む有機物なので、量が多いと測定に影響が出る。そのため、抽出液のデタージェント試薬濃度は、飼料分析の公定法での濃度の5分の1にする。マニュアル中では、この抽出液を0.2AD液と表記する。

3. は 2. の結果、AD可溶有機物量が 乾物当たり250mg/g以上と判断された場合のみ必要になる。そのため、2. について難易度・精度の異なる3通りの手法を提示する。

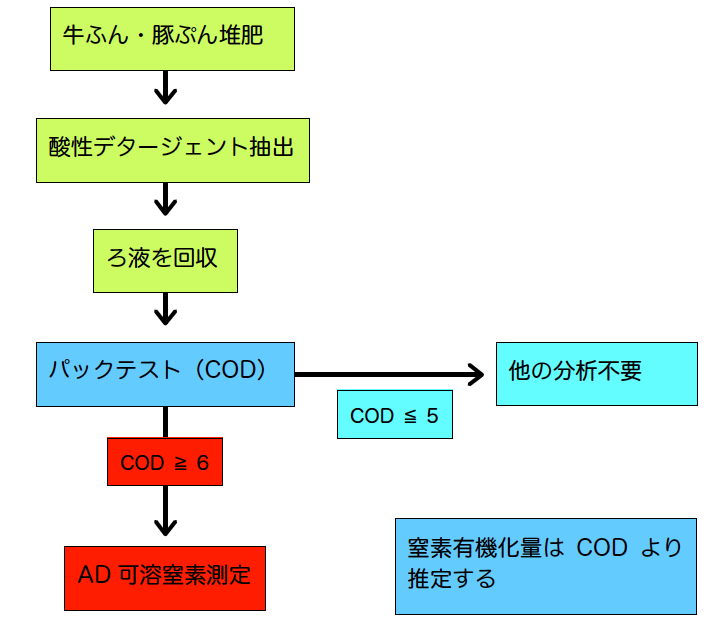

- 1) 簡易水質分析器パックテストCOD(D)による簡易推定

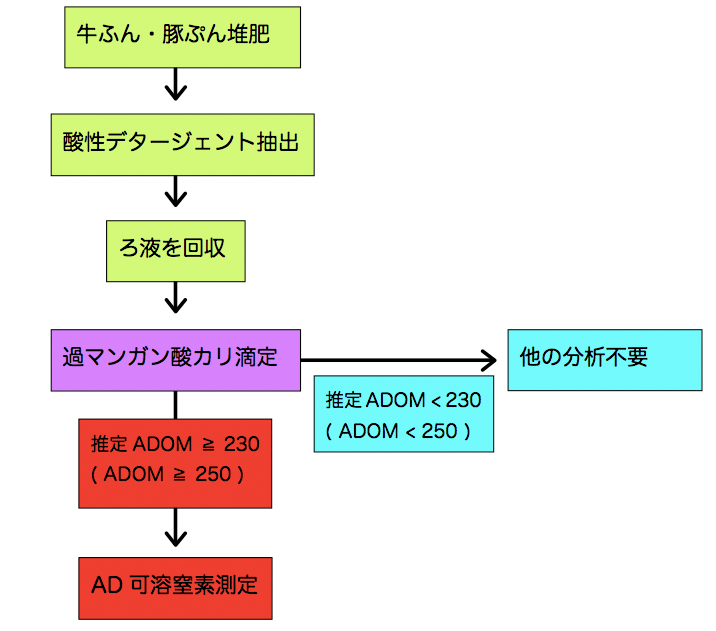

- 2) COD測定法をアレンジした過マンガン酸カリによる簡易測定

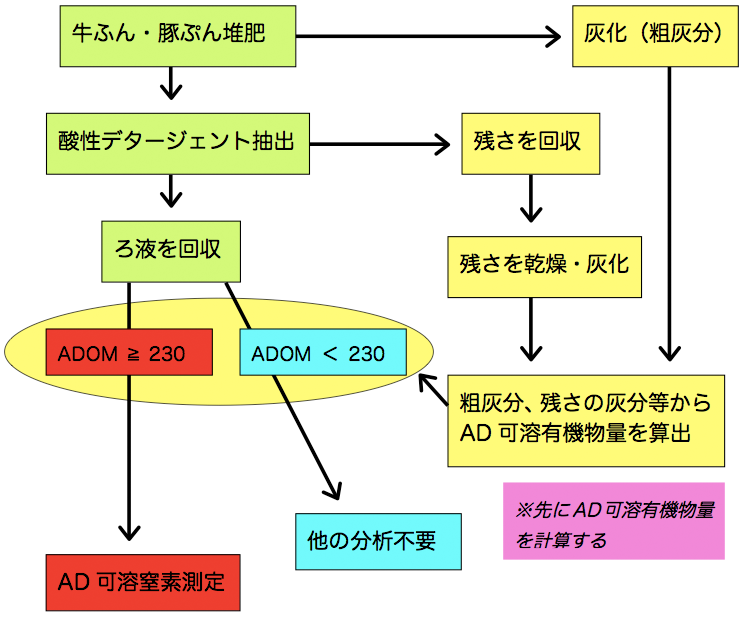

- 3) 抽出残さの乾燥重量、灰分量と粗灰分から計算する手法

1) は最も簡易でなので多数のサンプルを分析する場合に向いているが、精度はやや低い。比較的安価で、50試料の測定ができるキットが3700円であるが、キットには使用期限(1年)がある。抽出液の希釈に使う水のCODが0でないといけないため、脱塩水が使用できない場合があり、蒸留水を使うか、市販品のミネラルウォーターを購入する必要がある。

2) は使用する過マンガン酸カリウム溶液、シュウ酸ナトリウム溶液の使用期限が半年〜1年のため、分析点数・頻度が少ない場合、効率が悪い。複数の試薬(溶液)を一定量ずつ添加する必要があるため、ピペッターが無い場合実施が困難である。

3) は使用する薬品が長期保存可能なリン酸緩衝液のみなので、点数が少ない場合は効率的である。ただし灰皿上での灰化が2回必要なため、手順がやや煩雑になる。

※密閉縦型堆肥化施設で製造された豚ぷん堆肥の場合、分析に用いる試料の量を乾物で0.75g相当に減らし、3. のAD可溶窒素の測定は必ず行う。緩効性窒素量の推定にはAD可溶有機物量から算出される窒素有機化量が必要である。そのため、AD可溶有機物量を2)あるいは3)の手法で測定するか、窒素有機化量として概算値の6mg/g(乾物)を使う。

なお、AD可溶有機物、AD可溶窒素は近赤外分光法を用いて推定できる。その場合、AD可溶有機物・AD可溶窒素含量が既知の乾燥微粉砕試料100点以上を用いて検量線の作成・検定を行ない、その検量線を用いて未知試料の含量を推定する。検量線用の乾燥微粉砕試料の「貸し出し」体制等は現在検討中である(2009年10月現在)。

状況を考え、最も適当な手法を選択してもらいたい。以下にそれぞれの場合の手順のフローチャートを示す。

1) パックテストを行う場合

※より正確なAD可溶有機物量を求めるため、過マンガン酸カリ滴定や灰分の測定を行ってもよい。

2) 過マンガン酸カリ滴定を行う場合

推定ADOMは、過マンガン酸カリでの滴定値より算出したAD可溶有機物の値。ややばらつきが大きいため、AD可溶窒素測定の基準値を幾分低めに設定してある。

3) 残さと灰分量からの計算する場合

※AD可溶有機物量はサンプル重量、粗灰分、残さの乾燥重量、灰化重量から差し引きで求める。ややばらつきが大きいため、AD可溶窒素測定の基準値を幾分低めに設定してある。

目次

- 1. 試料の準備と水分量・粗灰分

- (1) 試料の準備

- (2) 水分(乾物率)

- (3) 粗灰分(通常不要)

- 2. RQフレックスの使い方

- 3. 無機成分分析

(速効性肥料成分) - (1) 0.5M塩酸抽出

- (2) 塩酸抽出液の希釈

- (3) アンモニアの測定

- (4) 硝酸の測定

- (5) リン酸の測定

- (6) カリウムの測定

- (7) カルシウムの測定

- (8) マグネシウムの測定

- (9) 堆肥中の成分量の算出

- 4. 簡易デタージェント分析

(緩効性窒素) - (1) 手順の概略

- (2) 0.2AD液での抽出処理

- (3) AD可溶有機物量の簡易推定

(パックテスト) - (4) AD可溶有機物量の簡易測定

(過マンガン酸カリウム滴定) - (5) AD可溶窒素の測定

- (6) 近赤外分光法によるAD可

溶有機物・AD可溶窒素の推定 - 5. 分析値の利用