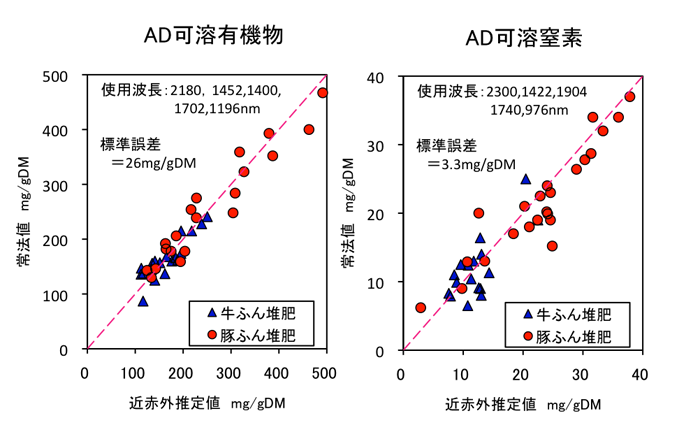

近赤外分光法により、AD可溶有機物・AD可溶窒素が推定可能であると報告されている1)。この手法では、一度検量線を作成してしまえば、その後は数分で推定が可能である。

家畜の粗飼料の分析のために装置が導入されている場合があるので、有効活用すれば大幅な省力化、迅速化が可能である。使用手順はそれぞれの機器で異なるため、ここでは概略のみを記す。

1) Fujiwara, T.,Murakami, K.,Tanahashi,T.,Oyanagi, W. 2009.

Applicability of near infrared spectroscopy as an alternative to acid detergent analysis for cattle and swine manure compost.

Soil Science Plant Nutrition. 55. 170-178

必要な器具

- 近赤外分析装置

- 検量線作成・検定用微粉砕試料(100点以上)

近赤外分光法で推定するためには、AD可溶有機物・AD可溶窒素が既知の乾燥微粉砕試料を用いた検量線の作成が必要である。

信頼性の高い検量線を得るためには、少なくとも作成用に60点程度、検定用に40点程度の試料が必要である。なお、分析に必要な分量は機種により異なるが、上記の機種では50mL程度である。

手順〜検量線の作成(最初のみ)

装置の操作方法等は機種ごとに異なるため、ここでは手順の大まかな流れのみを記す。

検量線作成用の乾燥微粉砕試料を準備する

↓

近赤外分析装置でスペクトルデータを採取する

↓

スペクトルデータを二次微分する

↓

AD可溶有機物・AD可溶窒素の分析値と

スペクトルデータの二次微分値から、検量線を作成する

・通常、スペクトルデータの二次微分、分析値からの

↓ 検量線作成は装置付属のソフトウェアで行なう

検量線作成用の乾燥微粉砕試料のスペクトルデータを採取する

↓

スペクトルデータと検量線から

AD可溶有機物・AD可溶窒素を推定する

↓

分析値と推定値から、検量線の推定精度を検定する

・精度が不十分な場合、使用する波長や波長数を変えて再度検量線を

作成し、精度を検定する。十分な精度になるまで、この作業を繰り返す

|

試料の分析(ルーチーンワーク)

未知試料を乾燥(注1)・微粉砕(注2)する

↓

乾燥微粉砕試料のスペクトルデータを採取する

↓

スペクトルデータと検量線から、付属ソフトウェアで

AD可溶有機物・AD可溶窒素を推定する

(注1)多少のアンモニア態窒素の揮散はAD可溶窒素にはほとんど影響しないので、凍結

乾燥でなくてもよい。風乾あるいは薄く広げて通風乾燥器で30℃・一晩乾燥させればよい。

(注2)0.5mm以下が望ましい

目次

- 1. 試料の準備と水分量・粗灰分

- (1) 試料の準備

- (2) 水分(乾物率)

- (3) 粗灰分(通常不要)

- 2. RQフレックスの使い方

- 3. 無機成分分析

(速効性肥料成分) - (1) 0.5M塩酸抽出

- (2) 塩酸抽出液の希釈

- (3) アンモニアの測定

- (4) 硝酸の測定

- (5) リン酸の測定

- (6) カリウムの測定

- (7) カルシウムの測定

- (8) マグネシウムの測定

- (9) 堆肥中の成分量の算出

- 4. 簡易デタージェント分析

(緩効性窒素) - (1) 手順の概略

- (2) 0.2AD液での抽出処理

- (3) AD可溶有機物量の簡易推定

(パックテスト) - (4) AD可溶有機物量の簡易測定

(過マンガン酸カリウム滴定) - (5) AD可溶窒素の測定

- (6) 近赤外分光法によるAD可

溶有機物・AD可溶窒素の推定 - 5. 分析値の利用