平成29年度イベント報告

試験研究成果検討会を開催しました(2月15日)

農業技術センター「平成29年度試験研究成果検討会」を当センター講堂にて開催しました。茶の樹勢診断技術、イチゴ新品種「華かがり」の栽培と販売状況、トマト葉先枯れ症対策、「トマト独立ポット耕」の普及の取り組み、水田地力の実態と簡易分析法、カキの樹幹害虫の体系防除、フランネルフラワー日持ち対策の7つの研究成果(農業経営課1課題含む)を発表しました。

また、別の会場では完成間近な成果についてポスター展示による発表を行うとともに、イチゴ新品種やコメの水稲新品種の試食、試験成果の実物を展示しました。

各地域の生産者、JA・市町・農業普及課職員など約100名の参加があり、成果の活用方法や普及段階での課題、試験への要望等について多数の意見をいただきました。

成果の普及については、関係機関と連携・協力しながら迅速に行うとともに、いただいた意見を参考に研究開発や技術支援を進めてまいります。

センター所長あいさつ

研究成果の発表

試食、パネルによる研究成果の紹介

試食、パネルによる研究成果の紹介

農食事業技術セミナー「家畜ふん堆肥を使用した新しい肥料『混合堆肥複合肥料』の特徴と活用」にて講演しました(2月14日)

国立研究開発法人 農研機構畜産研究部門では、堆肥化過程で発生する熱やアンモニアの回収利用や、堆肥を原料に用いた混合堆肥複合肥料の製品化に取り組んでおり、本セミナーは開発した肥料の普及を目指し開催されました。

堆肥を肥料原料に活用する取り組みを行っている3県から事例発表があり、当センターも豚ぷん堆肥を原料にした肥料の事例について、経緯や普及状況などについて講演を行いました。また、講演後にパネルディスカッションも行われ、活発な意見交換が行われました。全国各地で堆肥の肥料原料としての利用は始まりつつあり、益々、活発になることが期待されます。

(土壌化学部:棚橋)

試食、パネルによる研究成果の紹介

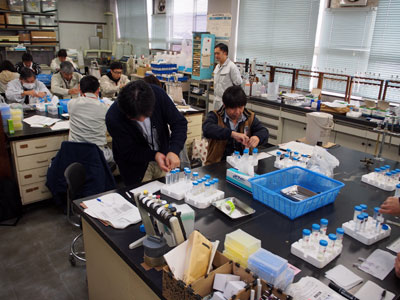

水田土壌可給態窒素の簡易・迅速評価法の研修を行いました(12月13日)

県では、県産米競争力強化推進事業において、高品質・良食味米生産の推進に取り組んでいます。県内各地域の実証水田の可給態窒素を把握した上で、それぞれの実証ほにおけるコメの品質や食味等への影響を評価するため、昨年度に引き続き、簡易・迅速評価法による水田土壌可給態窒素の分析研修を行いました。今年度は、14名の普及指導員等関係機関の職員が参加し、簡易・迅速評価法による分析を体験するとともに、可給態窒素を把握することの重要性について理解を深めました。現在、当センターでは、「ハツシモ岐阜SL」において可給態窒素を考慮した適正窒素施肥に向けた研究に取り組んでおり、高品質米の安定生産に向けて情報を共有し、研究を進めていきたいと考えています。

(土壌化学部:和田)

「ねおスイート」栽培研修会を開催しました(10月17日)

県下の生産者、各JA、関係機関が出席し、当センターが育成したカキ新品種「ねおスイート」の栽培研修会を行いました。当センターからは「ねおスイート」の育成経過および生育特性、今年の生育状況を説明するとともに、サビダニ等の防除方法について、情報提供を行いました。

今後も、継続的に栽培試験を行い、定期的に情報提供を行いたいと考えています。

(担当:野菜・果樹部、杉浦)

当センターで養老果樹振興会の視察研修会を行いました(9月29日)

養老果樹振興会の視察研修会で23名の生産者が当センターを訪れました。カキに関する研究成果の説明の後、圃場で低樹高栽培の研究状況ならびに‘ねおスイート’や‘太天’等新品種の特性・栽培方法等に関して情報交換を行いました。生産者からは新品種を早く導入したいと熱意ある声をいただきました。

(担当:野菜果樹部 鈴木)

県政記者クラブ勉強会を行いました(9月15日)

近年、果物に対して消費者からは食べやすさが求められていることから、種がなく、皮を剥かずに食べられる一口サイズの柿「ベビーパーシモン®」に注目し、技術開発に取り組んできました。

このたび、収量や品質が安定する栽培方法を明らかにするとともに、日持ち性を向上させる流通技術を確立しましたので、県政記者クラブ勉強会で報道機関の方々に技術紹介を行いました。

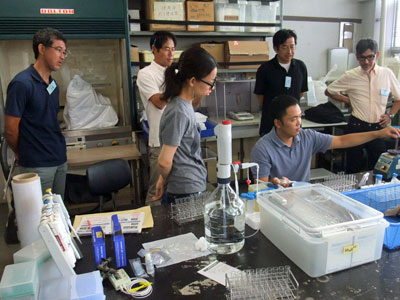

水田土壌可給態窒素の簡易・迅速評価法の研修を行いました(8月28~29日)

当センターが参画している、農林水産省委託プロジェクト研究(適正施肥技術プロ)で開発した「水田土壌可給態窒素の分光光度計による簡易分析法」について研修を行いました。本研修は、プロジェクト研究参画機関内での技術習得、東海地域農業関係試験研究機関人材育成研修、他県からの習得希望の一環として行い、農研機構、鹿児島県、愛知県、徳島県の研究担当者が参加しました。分析法の一連の流れについて実習を行った後に、所内での可給態窒素を踏まえた施肥試験の状況を観察しました。分析を行う上での細部の注意点や、現場展開する上での意見交換が熱心に行われました。今後も、お互い連携しつつ可給態窒素を考慮した施肥法を完成していきたいと考えております。

(担当:土壌化学部、和田)

インターンシップ(就業体験)の学生を受け入れました(7月31日~9月1日)

7月31日~8月10日に岐阜農林高校生物工学科2年生12名、8月21日~9月2日に大学生7名(岐阜大学4、中部大学1、秋田県立大学1、鳥取大学1)を受け入れました。作物部、花き部、野菜・果樹部、土壌化学部、病理昆虫部の各部での作業を体験実習する中で、普段、農作業を行う機会が少ない学生からは、「毎日いろいろな作業が体験できて参考になった」、就職が近づいている大学生は「この体験を受けて県職員になりたいと改めて思いました」等、猛暑の中の実習にも関わらず、様々な意見・感想をいただきました。

農業大学校の校外学習研修が行われました(7月7日)

農業大学校1年生の21名が校外学習研修として、当所を訪れました。センターの研究概要を説明し、その後、研究室やほ場で病害診断や作物の栄養診法、野菜・果樹の栽培試験、作物・花き・イチゴの育種等について説明等を行いました。顕微鏡や分析操作の体験など普段経験できないことは学生達には好評で、熱心に研修を受けていました。

岐阜県農業の明日を担う農業者が誕生することを願っています。

本巣イチゴ部会糸貫支部技術部会が視察研修のため来所、意見交換を行いました(6月20日)

本巣イチゴ部会糸貫支部技術部会研修会が開催され、その一環として、部会員、関係機関の約15名が当センターを訪れました。センターから育苗状況、試験内容について説明するとともに、ハダニ類を中心とした病害虫防除、現在の生育状況と今後の管理について、意見交換を行いました。

技術部会は、技術向上のために活発な活動を行っており、今後も定期的に情報交換を行うことで、産地のレベルアップに繋げたいと考えています。

(担当:野菜・果樹部 菊井、近藤)

イチゴ部会技術研修会の開催を支援しました(6月12日)

出荷を行っている生産者が見える一方で、イチゴ栽培はすでに次作に向けて育苗作業が始まっています。

気候変動が言われる中、「苗八歩作」と言われるイチゴの苗作りも以前とは異なる難しさが出てきています。これらに対応し良い苗作りをするため、園芸特産振興会イチゴ部会主催のもと研修会が開催され、県下の生産者、各JA、関係機関約75名が出席しました。

農業技術センターからは、「もう一度見直し!イチゴの育苗管理」と題し、苗作りについて講義を行いました。講義後は、センター育苗ハウスにおいて、実際の栽培状況を視察していただき、研究状況を説明、意見交換を行いました。 今後は、各農林事務所と連携し、継続した支援を実施します。

(担当:野菜・果樹部 菊井、近藤)

水田土壌可給態窒素の簡易・迅速評価法の出前講座を行いました(5月11日)

当センターでは、土壌の可給態窒素を考慮した適正施肥に向けた取り組みを進めています。近年、可給態窒素を簡易・迅速に評価する手法が開発され、当センターにおいても分析手法の研修等によりこの簡易・迅速評価法の生産現場への普及を進めています。今回、JAひだ本店土壌診断室において、簡易・迅速評価法の分析手法についての出前講座を行いました。飛騨および下呂地域では、高品質・良食味米生産に向けた取り組みが積極的に行われており、将来的には地力を把握し良食味米生産につなげていきたい、との意向をお持ちであり、今後の取り組みについても連携して進めていきたいと考えています。

(担当:土壌化学部 和田)

第1回華かがり研究会の開催を支援しました(5月17日)

農業技術センターが育成したイチゴ促成品種「華かがり」の普及に向け、実証生産者、各JA、関係機関約40名が出席し、本年度第1回目の研究会が開催されました。平成28年度は、県下10名の生産者で合計56.5aでの実証試験と本格的な出荷が開始され、約27tが販売されました。これらの取り組みについて、成果や課題を検討しました。

農業技術センターからは、実証圃の栽培状況、センターでの試験結果を説明し、次作での栽培方針、栽培ポイント等を提案しました。

すでに、次作に向けた育苗が開始されており、継続した支援を実施します。

(担当:野菜・果樹部 菊井、近藤)