平成27年度イベント報告

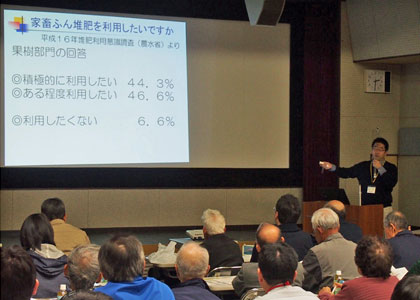

なしの品種の動向と堆肥の利用について講演しました(3月8日)

岐阜県園芸特産振興会果樹部会なし専門部の研修会が当センターで行われ、生産者およびJAなど関係者約60名が出席しました。研修会では、当センターから「なし園への堆肥利用について」として堆肥の活用法と注意点などについて、「新品種登録の最新情報」として近年登録された新品種の特徴について講演を行いました。出席された方々の関心は高く、講演内容に熱心に耳を傾けていました。今後、高品質果実生産および産地活性化が期待されます。

(担当:野菜果樹部 鈴木、環境部 棚橋)

試験研究成果検討会を開催しました(2月16日)

農業技術センター「平成27年度試験研究成果検討会」を当センター講堂で開催しました。フランネルフラワー新品種「ファンシーマリエ」の育成、イチゴ新品種「華かがり」の育成、カキ新品種「ねおスイート」の育成、水稲多収性品種の栽培特性、小麦新品種「さとのそら」の施肥技術等、9つの研究成果(病害虫防除所1課題含む)を発表しました。

また、別の会場ではイチゴ新品種や米粉を使用したパンの試食、試験成果のパネルおよび実物の展示も実施しました。

各地域のJA・市町・農業普及課職員など約100名の参加があり、成果の活用方法や普及上の問題点、試験への要望等について熱心に討議しました。

成果の普及については関係機関と連携・協力しながら迅速に行うとともに、今後も地域に根ざした研究開発や技術支援を進めてまいります。

越川所長あいさつ

研究成果の発表

試食、パネルによる研究成果の紹介

試食、パネルによる研究成果の紹介

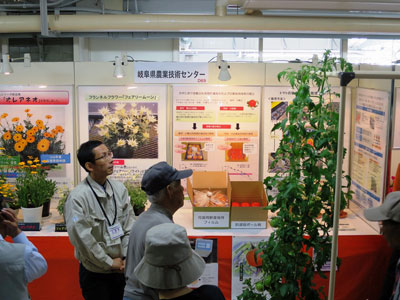

「ぎふフラワーフェスティバル2016」で当センター育成品種を展示(3月5~6日)

暮らしへの花きの活用促進や花育等を推進するイベント「ぎふフラワーフェスティバル2016」が3月5(土)、6日(日)の2日間、岐阜メモリアルセンターにおいて開催されました。本イベントでは、花飾りを体験するイベントや花の即売会、フラワーデモンストレーション、花飾りコンテストの他、各種展示等が行われ、当センターも「フランネルフラワー」をはじめとした県の育成品種を展示しました。たくさんの皆様がご来場され、当ブースにも多くの方々にご見学いただきました。

アグリフードEXPO大阪にカキコンポートとイチゴ「華かがり」を出展しました(2月18~19日)

農作物の展示商談会であるアグリフードEXPO大阪(アジア太平洋トレードセンター)において、農研機構食品総合研究所、糸貫柿青年企画部と共同で進めている「カキ果実まるごとコンポート」の試作品ならびにイチゴ新品種「華かがり」等の出展を行い、実用化に向けたニーズ調査を行うとともに商品化の際の商談を行いました。

両ブースともに多くの来場者があり、「明日から売りたい」、「商品化ができたらすぐに連絡を」といった問い合わせがひっきりなしにあり、同行した生産者も商品性の高さ、市場流通以外の販路の多様さに驚くとともに、事業化に向けた意欲が高まりました。

(担当者:野菜果樹部、新川・菊井)

海津トマト部会が視察研修のため来所、研究担当者と意見交換を行いました(2月1日)

2月1日、海津トマト部会技術係が当センターを訪れ、現在、野菜・果樹部、環境部、生物機能研究部が協力して進めているプロジェクト研究(独立ポット耕の50tどり、葉先枯れ症対策、トマト難防除病害対策、等の技術確立)の実施状況を視察していただきました。

当日は、研究担当者から説明を受けるばかりでなく、技術係メンバーからもこれからの研究の進め方や今後取り組んでほしい研究等、生産者の視点に立った提案も積極的に出され、熱心な意見交換が行われました。今回いただいた意見を取り入れより良い研究に組んでいきたいと考えております。

灰色かび病対策試験ハウスでの視察状況

イチゴ新品種「華かがり」の開発について古田知事が記者会見を行いました(1月19日)

岐阜県農業技術センターでは、果実が大きく品質が優れ、安定して出荷できることが特徴のイチゴ新品種 「華かがり」を開発したと発表しました。

「華かがり」の果実はツヤのある赤色で大きく、県内の主力品種である「濃姫」や「美濃娘」と比べて大果でありながら形がきれいで、果汁が多く甘いことも特徴です。

この育種とともに、現在、当センターでは「華かがり」の特徴を最大限に発揮する栽培手法の確立にも取り組んでいます。なお、「華かがり」は現在品種登録出願公表中です。

(担当:野菜果樹部 菊井・近藤)

「華かがり」をお披露目する岐阜県園芸特産振興会いちご部会の林部会長

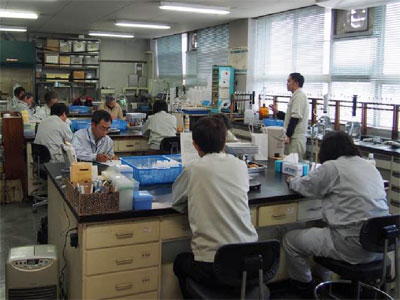

水田土壌可給態窒素の分析研修を行いました(12月11日)

県では県産米競争力強化推進事業を実施しており、県産米の市場評価を高めるべく高品質米生産の推進に取り組んでいます。事業の一貫として各地域の実証水田での可給態窒素を把握し、施肥窒素と地力窒素の両面から品質との関係を検討することとしており、このための可給態窒素の分析研修を行いました。当センターの研究員の指導の下、10名の普及指導員が可給態窒素分析のための培養に取り組みました。2月には2回目の研修で抽出と測定を行う予定です。現在、当センターでも可給態窒素の簡易分析と適正窒素施肥の研究に取り組んでおり、お互い連携しつつ進めたいと考えております。

(担当:環境部 和田)

岐阜農林高校の校外研修を行いました(11月20日)

岐阜農林高校の動物科学科1年生(約40名)が11月20日、当センターに来所しました。これは岐阜農林高校のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業の一環として訪れたものです。

当センターの研究員が、開発した研究成果を交え、センターの業務概要等を説明し、ほ場、施設の視察案内を行い質疑応答しました。

動物科学科のほか、今年はこれまでに流通科学科、園芸科学科、森林科学科、食品科学科、生物工学科の1年生がそれぞれ約40名ずつ来所し研修しました。

静岡県にて堆肥の利用技術について講演しました(11月18日)

「第17回静岡県畜産堆肥共励会・耕畜連携交流会」が開催(浜松市)され、畜産農家、耕種農家、指導関係者など約100名の参加がありました。当センターから講師に招かれ、堆肥の肥料成分を活用するという観点から当県での研究成果を踏まえて講演を行いました。また、堆肥を積極的に活用する露地野菜生産者やJA担当者を交えたパネルディスカッションも行われ、具体的な利用事例を踏まえて活用方策について意見交換が行われました。県内でも堆肥活用の取り組みが始まっていますが、今後、他県でも活発になることが期待されます。

(担当:環境部 棚橋)

新しい加工技術を使ったカキ加工品の出展を行いました(11月18~20日)

アグリビジネス創出フェア(東京ビックサイト)において、農研機構食品総合研究所、糸貫柿青年企画部と共同で進めている「カキ果実まるごとコンポート」の試作品を出展し、加工方法の紹介を行うとともに試作品の試食ならびにアンケート調査を行いました。今回は食品総合研究所のブース内で同様の技術で加工したリンゴ・アンズ・ウメなどと一緒にカキの出展を行い他県の研究者と共同で説明等来場者の対応を行いました。カキの試食では「おいしい」という評価が多く、事業化に向けた取り組みを加速させていきたいと考えています。

(担当者:野菜果樹部・新川、鈴木、中農研・水野)

岐阜県オリジナル新品種の開発について古田知事が記者会見を行いました(10月27日)

岐阜県農業技術センターでは、高糖度でサクサクとした食感が特徴である柿新品種 「ねおスイート」と、周年出荷が可能な切花向けフランネルフラワーの新品種「ファンシーマリエ」を開発したと発表しました。

「ねおスイート」は、10月に出荷できる中生品種で、平均糖度20度以上でサクサクとした食感を持つ非常に優れた食味を持つ品種です。

「ファンシーマリエ」は、四季咲き性を有し、切花に適した品種で、これまで春に限定されていた切り花用フランネルフラワーをブライダル件数の多い秋にも拡大することができます。

なお、両品種とも現在品種登録出願公表中です。

(担当:野菜果樹部 新川、花き部 松古)

「第29回農業フェスティバル」で研究成果を紹介しました(10月24日~25日)

10月24日~25日、岐阜県農業フェスティバルが県庁周辺で開催されました。天候にも恵まれ、大変多くの方が来場され盛況でした。

当センターは、ヒマラヤアリーナ内に設けられた「明日の農業」コーナーで、「フランネルフラワーやキンセンカの新品種育成」、「カキの輸出用長期保存・品質保持技術の開発」、「トマト独立ポット耕システムの開発」に関する研究成果をパネルや実物展示で紹介しました。

特に、フランネルフラワーやキンセンカの鉢植えやトマトの実物展示の前には多くの方が立ち止まり、担当研究員の説明に耳を傾けて見えました。

中国江西省農業科学院が来所しました(10月20日)

岐阜県と中国江西省は友好県省提携を1988年に交わしており、多分野で交流が行われてきています。農業分野での交流も盛んで、今回は江西省農業科学院の院長を代表とする5名が来所し当センターを視察しました。場内での試験の状況を紹介し、室内での意見交換を行いました。園芸分野、作物分野、病害虫分野の所長が参加しており、水稲の食味や収量、防除コスト、ハウス資材の価格、農産物の価格などについて熱心に質問があり実りのある意見交換となりました。

フルーツセミナーでベビーパーシモンRを紹介しました(10月1日)

農研機構果樹研究所主催のフルーツセミナー「加工・業務用国産フルーツ」が東京都内で開催され、当センターとJA全農岐阜との共同出展で、ベビーパーシモン(R)ならびにベビーパーシモンコンホートを出展しました。本セミナーには、流通関係者や食品企業、野菜ソムリエ等約100名が参加し、皮つき丸かじり果実の試食では「皮は気にならない」、「たいへん甘い」という評価や企業からは「この果実を加工品にしたい」との要望が寄せられました。また、「早く東京にも出荷して欲しい」との意見が多数あり、高い商品性を実感できるセミナーでした。

(担当:野菜果樹部 新川)

岐阜農林高校生の課題研究を支援しました(9月17日)

岐阜農林高校の環境科学科の生徒3名が来所しました。課題研究「淡水二枚貝飼育実験」でタナゴの繁殖に欠かせない二枚貝の生息環境について調査を行っているとのことで、対象としている二枚貝が生息する河川の底土について調べたいとの相談がありました。そこで、河川の底土に含まれる様々な成分についての抽出や測定方法について説明をし、実際に分析を行ってもらいました。聞き慣れない用語や使用したことのない実験器具等に戸惑いながらの作業でしたが、無事目的の成分の測定を終えました。

NHKニュースウォッチ9の取材を受けました(9月17日)

NHKの報道番組「ニュースウォッチ9」では、全国の都道府県に対して地球温暖化が農業生産に及ぼす影響ならびに対応方策に関するアンケート調査を行い、温暖化をメリットと捉えた取り組みとして、当センターで実施している熱帯果樹のパッションフルーツの取り組み状況について取材を受けました。この内容は、9月22日に同番組内の「地球温暖化・変わる農作物地図」の特集として全国に放映されました。

大野町かき生産者の視察研修会を行いました(8月20日)

本県最大のカキ産地である大野町かき振興会の技術部と婦人部、および柿帰農塾受講生の合計70名が当センターを訪れ視察研修を行いました。振興会のリーダーである技術部ならびに婦人部には、圃場にて品種登録出願中の新品種の特性、今後の省力的な仕立て方法等について説明を行うとともに、温暖化とカキの生育に関する研究事例について講演を行いました。また、今後のカキ産地の担い手として期待される柿帰農塾生には、高品質な果実生産のポイント、早秋・太秋等の栽培技術について講義を行いました。

キュウリの虫媒性ウイルス病対策と新しいウイルス病診断技術について講演しました(8月3日)

JAにしみの海津胡瓜部会の研修会がJAにしみの海津営農センターで開催され、冬春キュウリ生産者や農協関係者など約40名の参加がありました。

当センターから、ウイルス媒介性の微小害虫対策として、キュウリ黄化えそ病媒介者のミナミキイロアザミウマに対する防除技術のほか、キュウリ退緑黄化病媒介者のタバココナジラミについてバイオタイプによる薬剤感受性の違いなどの説明を行いました。また、ウイルス病の新たな診断技術として、現場で迅速に診断可能なRIPA法の説明を行いました。

生産者のウイルス病に対する関心は非常に高く、熱心にメモを取られていました。また、ウイルス病の新しい診断技術に期待しているとの感想も頂けました。今後も、各関係機関と連携しながら、生産者を支援していきます。

(担当:環境部 妙楽、生物機能研究部 雨宮)

日本ハンギングバスケット協会公認講師のみなさんが訪問されました!(7月15日)

日本ハンギングバスケット協会は、ハンギングバスケットやコンテナ等の装飾園芸の普及、地域社会と花育の推進・花と緑にあふれたまちづくりの実現を目的に活動されています。今回は、全国から公認講師の皆さんが鉢物生産の盛んな岐阜県に集まり、生産者ほ場や当センターを視察されました。当センターにおいては、花きに関する研究の概要と成果を紹介するとともに、花きの育種状況等を実際に見学いただきました。

近畿花き振興協議会の皆さんが視察研修に訪れました!(6月26日)

近畿花き振興協議会は近畿地方の生産者団体、流通関係者及び各府県の花き担当者等により構成される団体で、地域の花き産業の発展と会員相互の親睦を図ることを目的に現地視察研修を行っており、今年度は岐阜県内各地を訪問されました。当センターにおいては温室環境の制御や花きの育種状況等を見学され、熱心なご質問をいただきました。

校外学習で小学生が来所しました(7月1日)

岐阜市立木之本小学校3年生32名が校外学習の一環で農業技術センターに来所しました。

研究員の案内のもと、センター内の作物、野菜の研究施設等を見学しました。小学校の給食で品種「ハツシモ」を食べていることや、小学校でもミニトマトの栽培をしていることもあり、児童の皆さんは興味深く担当研究員の説明を聞き、熱心に質問をしていました。

トマトプロジェクト「葉先枯れ症対策技術の確立」についてこれまでの研究成果を講演しました(6月16日)

県園芸特産振興会夏秋トマト部会中央研修会が高山市のJAひだ本店で開催され、夏秋トマトを栽培している各地域の生産農家の代表者や全農、JA担当者、市場関係者、普及指導員など約70名の参加がありました。研修会ではトマトプロジェクトの進捗状況と題して、「葉先枯れ症対策技術の確立」についてこれまでの研究成果を紹介しました。葉先枯れ症がカリ欠乏による生理障害とされていることから、トマトが栽培期間中に必要とするカリの量やカリ増肥による葉先枯れ症の発生軽減効果等について試験の結果を説明しました。トマト栽培の現状を把握し、適切な施肥管理を行うことが葉先枯れ症の発症抑制への第一歩となることを理解していただきました。

(担当:環境部 鈴木)

宮古島市からの研修生を受け入れました(5月12日~15日)

宮古島市では、今年度トマト独立ポット耕(ポットファーム)が導入され、大玉トマト栽培が計画されており、市役所担当者が当センターにおいて4日間の研修を行いました。トマトの栽培管理とともに独立ポット耕のシステムの内容や管理方法などについて学びました。昨年研修に来られた「みやこ学園」と同様に、独立ポット耕が宮古島での大玉トマト生産の発展に大いに寄与することが期待されます。

カキの樹幹害虫に対する防除技術の研修を行いました(5月13日)

岐阜県園芸特産振興会が主催する柿専門部の研修会において、カキの樹幹害虫に対して新たに開発した防除技術である高濃度少量散布の研修を行いました。

この方法は、近年問題となる樹幹害虫の被害を長期間抑制できることが特徴です。当日は各地区の振興会役員など約90名に対し、本手法のポイントや注意点について説明したのち、実際に散布して樹の濡れ具合や散布にかかる時間などを確認していただきました。集まった方々から多くの質問があり、樹幹害虫対策への関心の高さがうかがえました。

今後も新たな研究成果の速やかな普及にむけ、関係機関と連携して支援していきます。

(担当:環境部 杖田)

関西茶業品評会に向けた技術支援(4月26日~5月10日)

本年度の関西茶業品評会に出品する荒茶生産を進めるため、揖斐農林事務所と連携を図りながら、揖斐郡内で現場支援を行いました。

手摘みを行う茶園では100名以上が集まり、半日がかりの作業となります。「一芯二葉」で丁寧に摘み取るように注意をしてもらいました。また、生葉は生産者の加工メンバーを中心に製茶されるため、製茶機の設定と茶葉の乾燥経過における操作についてアドバイスをしました。

(担当:作物部 神谷)