平成26年度イベント報告

堆肥の利用技術について講演しました(2月27日)

県農産園芸課が主催で「有機農業を考える会」が開催され、有機農業生産者など関係者約65名が参加しました。会では、当センターから「堆肥の特徴に応じた利用方法」として、これまでの研究成果を踏まえながら、特に有機栽培では重要となる土づくりと肥料の供給源としての利用法について講演を行いました。出席された方々の関心は高く、講演内容に熱心に耳を傾けていました。今後、本県での有機農業生産が発展することが期待されます。

(担当:環境部 棚橋)

試験研究成果検討会を開催しました(2月18日)

農業技術センター「平成26年度試験研究成果検討会」を当センター講堂で開催しました。パッションフルーツの安定生産技術、飼料用米の品種選定と栽培特性、葉菜類のリン酸減肥指標の設定、茶の直がけ被覆体系の開発、トマト長段栽培におけるCO2施用とミスト噴霧の効果等、9つの研究成果(農業経営課1課題含む)を発表しました。

また、別の会場では成果発表したパッションフルーツを使ったジャムの試食やイチゴ品種の食べ比べ、試験成果のパネルおよび実物の展示も実施しました。

各地域のJA・市町・農業普及課職員など約100名の参加があり、成果の活用方法や普及上の問題点、試験への要望等について熱心に討議しました。

成果の普及については関係機関と連携・協力しながら迅速に行うとともに、今後も地域に根ざした研究開発や技術支援を進めてまいります。

越川所長あいさつ

研究成果の発表

パネルによる研究成果の紹介

パネルによる研究成果の紹介

ほうれんそうの土壌中リン酸含量に応じた減肥手法について発表しました(2月13日)

中山間農業研究所成果検討会(本所)が飛騨総合庁舎で開催され、飛騨地域の生産者やJA担当者、普及指導員など約100名の参加がありました。

検討会では、当センターから取り組んできた「葉菜類のリン酸減肥指標の設定」の研究成果を発表するとともに、中山間農業研究所からは本指標の検証結果について発表がありました。ほうれんそうの栽培ほ場では土壌中のリン酸が過剰に蓄積している傾向にあり、これらを有効に活用することで施肥コストの低減につながることを説明し、生産者等出席された方々にリン酸減肥への理解を深めていただきました。

(担当:環境部 和田)

なしの品種の動向と病虫対策について講演しました(2月9日)

岐阜県園芸特産振興会果樹部会なし専門部の研修会が当センターで行われ、生産者およびJAなど関係者約60名が出席しました。研修会では、当センターから「近年問題となるナシ害虫の実態と対策」として害虫の生態および適切な防除方法などについて、「梨の新品種の動向」として近年登録された新品種の特徴について講演を行いました。出席された方々の関心は高く、講演内容に熱心に耳を傾けていました。今後、高品質果実生産および産地活性化の図られることが期待されます。

(担当:野菜果樹部 鈴木、環境部 杖田)

パッションフルーツ栽培検討会を開催(1月17日)

パッションフルーツは酸味とさわやかで濃厚な香りが特徴のトロピカルフルーツで、加工用原料として高い需要があります。岐阜県のパッションフルーツ栽培面積は全国4位(平成23年度特産果樹生産動態等調査)であり、遊休農地を利用して露地栽培を行っています。しかし、収量が少ないなどの課題があり、今年度、中央果実協会の事業で「露地栽培における加工用パッションフルーツの安定生産技術の確立」に取り組みました。事業の成果を踏まえ、本県に適した栽培技術体系の検討を生産者や農業普及課など関係者12名で行いました。来年度以降、現地と連携して新作型の実証・普及に取り組んでいきたいと考えています。

(担当:野菜果樹部 鈴木)

東海4県連携の作物担当者会議を開催(1月29日)

東海4県(静岡・愛知・三重・岐阜)の農業系研究機関連携協定の活動の一貫で、当センターにおいて作物担当者会議を開催しました。本年度の試験研究課題の概要を検討したのち、良食味米の生産技術、麦の施肥体系、大豆品種の特性について重点的な話し合いをしました。また、新しい試みとして、各県で育成した水稲新系統の試食を行い、それぞれの育種の課題について情報を共有しました。今後の作物研究の展開にむけて、さらに連携をしていくことを確認しました。

(担当:作物部 荒井)

関西茶業品評会に向けた技術支援(12月18日)

平成27年度に岐阜県で開催される関西茶業品評会にむけ、上位入賞を目指した出品茶づくり研修会が、県内茶生産者ら約70名が参加して開催されました。当センターより今年度の県茶総合品評会の出品茶サンプルを用い、外観・内質(水色・香気・滋味)の評価について説明しました。また、上位入賞するためのポイントや栽培、荒茶製造における品質向上対策についてもアドバイスを行いました。高い評価を受けた荒茶の外観・内質を検討し情報を共有することで、目標とすべき出品茶のイメージが明確となり、各茶産地の更なるレベルアップが期待されます。

(担当:作物部 神谷)

県主催のイベントで県育成品種を展示しました!(11月21日~22日)

いい夫婦の日(11月22日)に向け、県が花の関係者と協力して「いい夫婦の日に花を贈ろう!フェア」を開催しました。当センターも多くの県民の皆さんに育成品種を知っていただこうと、バラやフランネルフラワー、かれんシリーズ(キンセンカ)などの新品種や有望な系統を展示しました。

会場では、花の展示や親子体験教室のほか、プロによる花飾り講座や来場者プレゼントなども行われ、多くの人でにぎわいました。

<当センター展示の様子>

<花飾り講座の様子>

校外学習で小学生が来所しました(11月18日)

近所の七郷小学校3年生36名が総合的な学習の時間「七郷たんけん 農業コース」の一環で農業技術センターに11月18日来所しました。

研究員の案内で、所内の野菜、果樹、花の研究施設等を見学しました。中でも養液栽培の施設では、地面から離れて少しの培地で作るトマトを初めて見て驚いていました。

児童の皆さんは元気いっぱいで、担当研究員に手を挙げて、大きな声で返事や質問をしていました。

CBCテレビでベビーパーシモンが紹介されました(9月26日)

CBCテレビの夕方の情報番組「イッポウ」において、当センターが研究を行った「ベビーパーシモン(R)」の取材を受け、同日放映されました。

本巣市上之保の現地ほ場にて、小川キャスターから当センターは研究の目的等について、栽培農家の加藤一美氏は栽培状況や今後の展望についてインタビューを受けました。

(担当:野菜果樹部 新川)

宮古島市からの研修生を受け入れました(11月11日~14日)

宮古島市の社会福祉法人みやこ学園では、今年度トマト独立ポット耕の導入を計画しており、担当者が4日間当センターにおいて研修されました。

トマトの栽培経験がほとんどない方で、トマトの栽培管理や独立ポット耕のシステムの内容・管理方法等について学びました。栽培マニュアルは、今後、宮古島の気候に適したものに試行錯誤しながら考えていきたいと抱負を語っておられました。

「カキ果実の非破壊品質評価法と貯蔵技術」の研修を行いました(10月21日)

東海4県(静岡・愛知・岐阜・三重)の農業系研究機関連携協定の人材育成研修として当センターにて「カキ果実の非破壊品質評価法と貯蔵技術」をテーマとした研修を実施しました。三重県農業研究所および静岡県農林技術研究所の果樹担当者3名が参加し、当センターで取り組んでいる非破壊法による果実硬度の測定方法および活用方法、輸出用長期貯蔵およびおいしさの保持技術などについて実技と講義を行いました。カキは東海地域全般で栽培されており、各地域で特色のある産地を形成しています。今後、東海地域の研究機関が連携してカキの消費拡大や有利販売に繋がる研究に取り組んでいきたいと考えています。

(担当:野菜果樹部 鈴木)

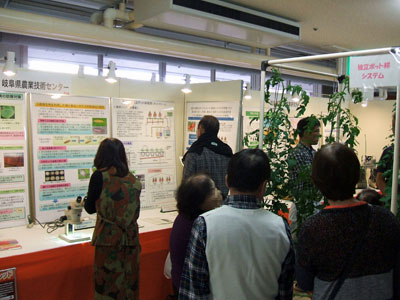

「第28回農業フェスティバル」で研究成果を紹介しました(10月25~26日)

県農業フェスティバルが県庁周辺を会場として開催され、多くの方が来場されました。ヒマラヤアリーナ内「明日の農業」コーナーで、当センターからはトマトの独立ポット耕システムや柿害虫カキノヘタムシガの交信かく乱剤の開発、微小害虫(アザミウマ)に対する防除への取り組みについて、パネルや実物の展示を行いました。

実物展示では実際のトマト株を使用した独立ポット耕、柿の木を使用した交信かく乱剤の展示、小さい害虫のアザミウマを実体顕微鏡を使って確認する体験等を行いました。この展示の前では担当研究員が訪れた方にわかりやすく展示内容等、研究成果の紹介を行い好評でした。

ほうれんそうの土壌中リン酸含量に応じた減肥手法について講演しました(10月21日)

県園芸特産振興会ほうれんそう部会の中央研修会が当センターにて開催され、各地域のほうれんそう生産者の代表やJA担当者、普及指導員など約40名の参加がありました。

研修会では、当センターで取り組んでいる「葉菜類のリン酸減肥指標の設定」における、ほうれんそうの研究状況、減肥の考え方について講演しました。県内のほうれんそうの栽培ほ場では土壌中のリン酸が過剰に蓄積している傾向にあり、これらを有効に活用することで施肥コストの低減につながることを説明し、リン酸減肥への理解を深めていただきました。

(担当:環境部 和田)

岐阜農林高校の校外研修を行いました(9月17日)

岐阜農林高校の流通科学科1年生(40名)が9月17日、当センターに来所しました。これは岐阜農林高校のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業の一環として訪れたものです。

当センターの研究員が、開発した研究成果を交え、センターの業務概要等を説明し、ほ場、施設の視察案内を行い質疑応答しました。

11月までに流通科学科の他に生物工学科、動物科学科、食品科学科、森林科学科の1年生それぞれ40名も同様に研修に来所する予定です。

大学生インターンシップ(就業体験)受け入れ(8月18日~8月29日)

夏休みを利用して、京都大学、岐阜大学、滋賀県立大学の学生9名が2グループに分かれて5日間ずつ各部で就業体験をしました。

農業技術センターの各部の仕事を体験することができ、就職活動に参考になった、大学の講義だけでなく技術を実際に体験できてよかった、などといった感想をいただきました。この体験を受けて県職員になりたいとの意見もあり、将来の岐阜県職員の誕生があることを期待しています。

全国カキ研究大会岐阜県大会開催される(8月27日)

全国カキ研究大会岐阜県大会が8月26日~27日に開催されました。2日目には2班に分かれて現地ほ場3か所と当センターの産地視察が行われ300名以上の方が視察に訪れました。当センターからは、最近の研究成果として、「省力かつ農薬飛散を抑えた害虫防除に関する研究」や「中生甘カキ‘太秋’の高品質安定生産技術の開発」等の成果の紹介をしました。全国の生産者から熱心に質問がなされ、大盛況のうちに大会は終わりました。

岐阜市の小学校(社会科)の先生が視察に訪れました(8月25)

岐阜市の小学校社会科研究会の先生46名が研修として、当所を視察されました。県内の農業の状況も加えながらセンターの研究概要を説明し、その後米の育種、トマトやイチゴの養液栽培、柿の栽培、環境制御などの施設やほ場を案内しながらディスカッションしました。

キュウリのミナミキイロアザミウマ防除について講演しました(8月1日)

JAにしみの海津胡瓜部会の「黄化えそ病対策研修会・土壌診断説明会」がJAにしみの海津営農センターで開催され、冬春キュウリ生産者、全農、JA、普及担当者など、約40名の参加がありました。

当センターから、キュウリ黄化えそ病を媒介するミナミキイロアザミウマ対策として、赤色ネットと天敵を用いた防除技術や、化学農薬の連続使用による薬剤感受性低下のリスクについて、説明を行いました。生産者からは、天敵をうまく利用するためのコツについての質問が多くあり、関心の高さがうかがえました。

当センターでは、キュウリ黄化えそ病対策としてミナミキイロアザミウマの総合的防除について研究中です。今後も、各関係機関と連携しながら、生産者を支援していきます。

(担当:環境部 妙楽)

岐阜農林高校インターンシップ(就業体験)受け入れ(7月22日~8月1日)

夏休みを利用して、岐阜農林高校生物工学科2年の学生10名が7月22日~25日と7月28日~8月1日に5名ずつ1週間、就業体験に訪れました。学生たちは、作物部、花き部、野菜・果樹部、環境部、生物機能研究部の各部の作業を体験をしました。

普段農作業の機会が少ない学生達は猛暑の中、慣れない管理作業や調査に戸惑う姿もみられましたが、「毎日いろいろな作業が体験でき参考になった」、「体験を通じて仕事の厳しさ、やりがいが理解できた」といった感想をいただきました。

農業大学校の学生が研修に来ました(7月14日)

農業大学校1年生の25名が校外学習研修として、当所を訪れました。センターの研究概要の説明し、その後研究室やほ場で、米の食味試験、病害診断、堆肥の分析方法、野菜・果樹の栽培試験、作物・花き・イチゴの育種等について説明、演習を行いました。

顕微鏡や分析機器の体験など普段経験できないことが多く学生達には好評で、内容のメモを取ったりして熱心に研修を受けていました。

この中から、岐阜県農業の明日を担う農業者が誕生することを願っています。

関西茶業品評会に向けた技術支援(6月17日)

揖斐川町の桂茶生産組合では、平成27年度の関西茶業品評会にむけた取り組みを強化しています。今回は、本年の審査会に出品する荒茶の出来栄えを評価し、今後の改善点等について検討しました。組合員が一丸となり製造した荒茶とあって、甲乙がつけ難いものでしたが、さらなる高品質化に向けて真剣な議論がされました。また、現地茶園で、二番茶後の管理の注意点等についてもアドバイスをおこないました。

(担当:作物部 神谷)

新規課題トマトプロジェクトの概要や最近研究成果について講演しました(6月17日)

県園芸特産振興会夏秋トマト部会中央研修会が中津川市で開催され、夏秋トマトを栽培している各地域の生産農家の代表者やJA担当者、市場関係者や普及指導員など約70名の参加がありました。研修会では、今年度から研究が始まったトマトプロジェクトの概要の他、トマト独立ポット耕システムや葉先枯れ症対策・環境制御等についての最近の研究状況について紹介し、夏秋トマト栽培だけでなく冬春も含めた県全体のトマト栽培について認識を深めていただきました。

(担当:野菜果樹部 鈴木)

ボランティアで清掃活動をしました-ごみゼロ(530)の日にちなんで-(5月30日)

就業時間後に、農業技術センター、農業経営課、病害虫防除所の職員が全員参加してセンター周辺道路の清掃ボランティア活動を行いました。

この活動は数年前より「美しいふるさと運動」の一環で行われています。年々集められるゴミの量が減ってきています。特に住宅地でのゴミは少なく、住民の方々の美化意識の高さを感じることができました。今回の活動にとどまることなく、住民の方々と同じ意識を持って、センター周辺の美化に取り組んでいきたいと思います。

宮古島市議会が視察調査に訪れました(5月20日)

沖縄県宮古島市では、トマト独立ポット耕の導入を検討されており、市議会より8名の方が視察調査に訪れました。

室内検討では、独立ポット耕のシステムの内容に加え、宮古島市の台風等気象条件での対応や、生産物の販路等について意見を取り交わしました。視察に訪れた皆さんは宮古島の自然条件での生育や施設を十分に考慮したうえで、導入の方向性を検討したいと話しておられました。

郡上高校生の研究課題設定を支援しました(5月19日)

郡上高校の森林科学科の生徒4名が、カメムシをテーマとした研究に関する相談のため来所しました。彼らは昨冬にクサギカメムシが校舎に多く集まったことからカメムシに興味を持ち、研究テーマを絞り込みたいとのことでした。

そこで、病害虫防除所と連携を取り、果樹カメムシを中心とした生活史や問題点、調査の方法やポイント、採集方法や飼育方法など、多岐にわたる解説をおこないました。特に具体的な飼育方法には関心が高かったようで、実際の飼育容器などをじっくりと観察していました。

彼らの研究課題が実りある成果につながることを、祈念しています。

高濃度少量散布に関する研修会を行いました(5月2日)

大野町カキ振興会が主催する技術研修会において、カキの樹幹害虫に対する新たな防除手法として開発した高濃度少量散布に関する研修を行いました。

この方法は、昨年度の成果検討会でも発表した新たな防除方法で、樹幹害虫の被害を長期間抑制できることが特徴です。当日集まった振興会の技術部会員ら14名に対し、本手法のポイントや注意点について説明しました。そして、処理する量の水を散布して樹の濡れ具合などを確認していただいた後、部会員の皆さんにも水を使って実際に体験していただきました。皆さん、実践してみたいと高い関心が寄せられました。今後も新たな研究成果の速やかな普及にむけ、関係機関と連携して支援していきます。

(担当:環境部 杖田)