平成24年度イベント報告

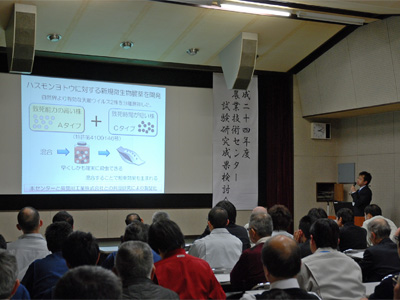

試験研究成果検討会を開催しました(2月22日)

農業技術センター「平成24年度試験研究成果検討会」を当センター講堂で開催しました。平成25年度に県が建設するトマトの新規就農者施設にも導入される独立ポット耕の高精度給液制御技術や県が開発、育成した微生物農薬「ハスモンキラー」、「ハツシモ岐阜SL」の利用や栽培技術等、8つの課題を発表をしました。また、別の会場ではお茶、イチゴの試飲、試食や試験成果のパネルおよび実物展示も実施しました。

各地域のJA・市町・農業普及課職員など約110名が参加され、成果の活用方法や普及上の問題点、試験への要望等について熱心に討議しました。

成果の普及については関係機関と連携・協力しながら迅速に行うとともに、今後も地域に根ざした研究開発や技術支援を進めてまいります。

矢野所長あいさつ

研究成果の発表

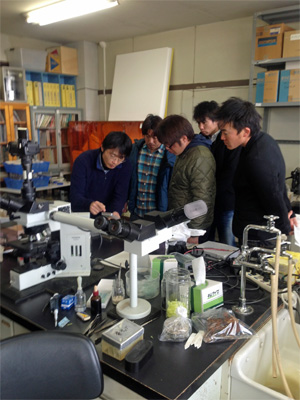

イチゴの試食と育種研究の紹介

パネルによる研究成果の紹介

飛騨から青年農業士会の方々が視察に見えました(2月12日)

青年農業士飛騨支部の4名の方々が2月12日に当センターへ視察研修に見えました。

当センターからはトマト独立ポット耕栽培、トマト病原菌の薬剤抵抗性、ホウレンソウのべと病の研究状況を実験室やほ場で作物を見ながら説明、紹介しました。今回の視察に見えた方々は夏秋トマトの生産者が中心で、栽培や病害について意見や情報交換が活発に行われました。

研修内容については、飛騨へ持ち帰って報告、活用するとのことです。

カキ樹幹害虫の研修会を行いました(1月29日)

カキ専門部会研修会が1月29日にJA会館で開催され、当センターからカキ樹幹害虫の研究動向について発表をしました。

これまでの研究成果を、(1)当県で発生している2種類の樹幹害虫の生態と加害時期、(2)効果的な防除方法の開発、(3)有用天敵の紹介という3つのテーマで説明・紹介しました。研修会には各地区生産部会の役員や、農協などの関係機関から約70名の参加があり、県内では樹幹害虫の被害が深刻なほ場もあることから参加者の関心は高く、熱心に聞き入っていました。

当センターでは、現在、樹幹害虫も含めたカキ病害虫対策の研究を実施していますので、これからも関係機関と連携して現地の農家を支援していきます。

夏秋いちごの現地試験結果を報告しました(12月14日)

ひるがの高原いちご組合で夏秋いちごの出荷実績検討会が開催されました。

当センターからは、郡上市高鷲町で現地農業普及課、農業経営課、生産者等と連携しながら取り組んだ「すずあかね」の秀・優品率及び大果率向上のための栽培技術試験や当センターで育種した有望系統の現地栽培及び適応性試験結果について報告しました。

現地からは夏秋いちごの県育成品種が期待されており、今後も「すずあかね」を超える収量、品質、食味の優れた品種の早期育成に向けて現地と一体となって取り組んでいきます。

トマト独立ポット耕の普及・定着に向けて(12月13日)

トマト独立ポット耕は、当センターが開発したトマトの養液栽培システムで、新規就農者や農業参入を図る企業を中心に導入面積が増え、現在では県内で11戸、約1.9ha、県外でも約4.1haで導入されています。

そこで技術指導の強化を目指して、当センターの研究員と各地の農業普及課、農業経営課、農産園芸課等、県機関の指導者が参加してトマト独立ポット耕栽培検討会が開催されました。

当日は、独立ポット耕のシステムが導入されている生産者や当センターのほ場を見ながら今後の栽培管理技術など熱心に討議がなされました。

フランネルフラワーが日本フラワー・オブ・ザ・イヤー2012の特別賞を受賞しました(12月10日)

ジャパンフラワーセレクションでは、年6回の審査会の中で、業界が推奨できる品種として77品種をJFS受賞品種に選定しています。そして、この受賞品種の中から、今年の「フラワー・オブ・ザ・イヤー」「ベスト・フラワー」「特別賞」が決定されました。今回、当センターが出品したファンシースノー(フランネルフラワー)が『ブリーディング特別賞』を受賞しました。

授賞式は、12月10日(月)に南青山会館(東京都港区)において開催され、授賞式では、特別ゲストとして鳩山元総理大臣夫人のご臨席の下、受賞者からの花の贈呈と受賞者の記念写真の撮影が行われました。

新規微生物農薬「ハスモンキラー」の現地試験結果を報告しました(11月27日)

当センターと県内企業が共同で開発したハスモンヨトウに対する新規微生物農薬「ハスモンキラー」(平成24年3月農薬登録)について、9月に輪之内町大吉営農組合の大吉新田ダイズほ場で実施した防除試験結果の報告を11月27日に現地集会所で行いました。

小発生条件ではありますが化学農薬と同程度の良好な結果が得られており、参加した11名の組合員はその結果に満足していました。

来年度からの販売・普及に向けて、農業経営課、農業普及課と連携してイチゴ、エダマメでも現地実証試験を実施しています。

ダイズ圃場での散布風景

結果報告会の様子

校外学習で小学生が来所しました(10月29日、11月9日)

近所の七郷小学校3年生14名が総合的な学習の時間「七さと探検隊」の一環で農業技術センターに10月29日と11月9日の2日間、来所しました。

研究員の案内で、所内の野菜、果樹、花、稲・麦等の研究施設、ほ場を見学しました。中でも農業機械には興味津々で間近に見る機会が少ないためか、その大きさに驚いていました。

児童の皆さんは元気いっぱいで、担当研究員に手を挙げて、大きな声で返事や質問をしていました。

「第26回農業フェスティバル」で研究成果を紹介しました(10月27~28日)

県農業フェスティバルが県庁周辺を会場として開催され、多くの方が来場されました。ヒマラヤアリーナ内「明日の農業」コーナーでは農業系4研究所の研究紹介が行われ、当センターが育成・開発し、国際園芸博覧会で2席を受賞したフランネルフラワーとハスモンヨトウの微生物農薬および茶の被覆栽培技術開発について展示を行いました。当日は展示の前で担当研究員が訪れた方にわかりやすく研究成果の紹介もしました。国際園芸博覧会で賞を獲得したフランネルフラワーの注目度が高く、チューリップの形をした受賞トロフィーに皆さん興味津々でした。

茶の現地研究会を開催しました(10月25~26日)

関東東海北陸ならびに近畿中国四国農業試験研究推進会議合同茶業部会の現地研究会が岐阜県で開催されました。(独)野菜茶業研究所と中国・四国から東海地方までの茶業研究者約40名が参加しました。10月25日の検討会では、近年生産が拡大している被覆栽培茶の技術開発の現状と課題について議論を深めました。10月26日には(農)揖斐川町桂茶生産組合と揖斐農林事務所農業普及課のご協力で製茶施設や茶園の視察を行いました。同組合の組織的な活動について活発な意見交換がされました。

基調講演

桂茶生産組合の製茶施設を視察

岐阜農林高校の校外研修を行いました(10月9、12日)

岐阜農林高校の動物科学科の3年生の学生が10月9日(4名)と10月12日(16名)の2日間、当センターに来所しました。

これは岐阜農林高校がSSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業の認定を受けたことを受け、「家畜ふん堆肥の成分分析手法の講義と実習」のテーマで課題発見解決学習推進の校外研修として訪れたものです。

当センターの土壌肥料担当の研究者が2日間に渡り、当センター等で開発した家畜ふん堆肥の簡易分析法を実践を交えて指導しました。学生たちは本格的な分析を実践で実施するのは初めてで、時間の経つのも忘れて真剣に取り組んでいました。

今年度中に動物科学科の2年生も研修に訪れる予定となっています。

新たに研究開発した岐阜地域ブランド農産物の成果を紹介しています(9月29日)

「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」に向けて研究開発した岐阜県地域ブランド新品目を、国体・清流大会開催中の9月29日~10月9日(10月4日は除く)、10月13~15日まで「岐阜メモリアルセンター清流ミナモ広場」で紹介しています。

当センターからは国体会場に彩りを添えているフランネルフラワー等の花き新品種や柿、夏秋イチゴの研究開発内容や実物の展示を行っています。

国体開会式の当日の9月29日には県内外から選手団を含めたくさんの方々が訪れ、大変な賑わいを見せていました。

国体・清流大会で訪れた全国の方々に岐阜県地域ブランド品目を知ってもらい岐阜県農業の振興に役立てれば幸いです。

岐阜県立岐阜農林高校と交流・連携を図りました(9月25日)

岐阜農林高校では「岐阜県の農業技術最前線」と題して教員研修会が開催され、43名の先生が当センターに来所されました。当センターから研究内容や研究成果を紹介し、内容についてお互いにディスカッションをしました。

所在場所も近く、教育機関と研究機関との違いはあるものの岐阜県農業を支える者同士であり、今後も交流・連携を深めることで一致しました。

特徴ある茶生産に向けた栽培技術指導をしました(9月19日)

ひだ金山茶生産組合では、中山間地帯の特徴のある茶づくりにむけて意欲が高まってきており、技術向上に向けた栽培研修会が開催されました。当センターから6月に茶樹更新作業について、今回は実技を含めた秋整枝と春からの施肥管理のポイントについて指導しました。35名の組合員が参加し、真剣なまなざしで研修に取り組んでいました。

3月にも一番茶生産に向けた研修会が予定されており、生産者の意欲の高さが伺われます。

東海農政局で岐阜県地域ブランド新品目の紹介(9月10日)

「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」に向けて研究開発した岐阜県地域ブランド新品目を9月20日まで東海農政局(愛知県名古屋市)の「消費者の部屋」で紹介しています。

当センターからはフランネルフラワー等の国体に彩りを添える花きの新品種や柿、夏秋イチゴの研究内容を展示しています。

東海地域の多くの皆様にも岐阜県のブランド品目を知って頂ければ幸いです。

「ぎふフラワーフェア」へ出展しました(9月1~2日)

「ぎふフラワーフェア」が、9月1~2日にカラフルタウンで開催されました。本年は国体開催年であることから、例年2月の開催から9月の開催となりました。

当センターから国体に向けて開発したフランネルフラワー、トルコギキョウ、サルビアの展示・PRを行い、訪れた買い物客方々から「きれい!、かわいい!」と大変好評で、TVや新聞にも取り上げられました。

ご来場の多くの皆さんにご覧いただき、心より感謝いたしております。

「フェアリーホワイト」が花のオリンピックで銀メダルを獲得(8月10日)

当センターが育成したフランネルフラワー「フェアリーホワイト」(品種育成コーナー参照)が現在、オランダで開催されているフェンロー国際園芸博覧会(フロリアード2012)の品種コンテスト「中庭・屋外の鉢物」の部門で2席を受賞しました。フロリアードはオランダで10年に一度開催される花の祭典で、そこで開催されるコンテストは、花のオリンピックとも呼ばれています。

本受賞が生産・販売の拡大につながることが期待されています。

会場で飾られた「フェアリーホワイト」

岐阜農林高校インターンシップ(就業体験)受け入れ(7月23日~8月3日)

夏休みを利用して、岐阜農林高校生物工学科2年の学生10名が2グループに分かれて5日間ずつ来所し、作物部、花き部、野菜・果樹部、環境部、生物機能研究部で、それぞれ就業体験していただきました。普段農作業の機会が少ない学生達は、梅雨明け直後の猛暑の中、慣れない作業に戸惑う姿もみられましたが、体験を通じて農業のやりがいや楽しさが理解できたといった感想をいただきました。

トマト病害の夜間勉強会を行いました(7月26日)

青年農業士連絡協議会飛騨支部(大西洋介支部長)の新たな取り組みとして、夜間勉強会が開催されました。

今回のテーマは「とことん葉かび病・灰色かび病」と題して、トマトの葉かび、灰色かび病対策について検討しました。トマトの生産者を中心に20名程度の参加があり、当センターからは薬剤耐性菌の発生状況や試験成績を、農林事務所農業普及課からは現地の具体的な防除対策の実践事例などを紹介して、今後の対策について議論を交わし知識を深めました。

当センターでは、薬剤耐性菌の試験に取り組んでおり、今後も関係機関と連携して現地の農家を支援していきます。

農業大学校の学生が研修に来ました(7月13日)

農業大学校1年生の校外学習として、当所の研究概要を学ぶ研修会が開催されました。午前中は、園芸を中心とした講義、米の食味試験、午後からは、堆肥の分析方法、野菜・果樹の栽培試験、花き・イチゴの育種等についてほ場視察を行いました。

普段経験できない内容が多く学生達には好評で、積極的に質問したり、メモを取ったりして熱心に研修を受けていました。

この中から、岐阜県農業の明日を担う農業者が誕生することを願っています。

有機農業に関する全国研究会を開催しました(7月9~10日)

農林水産省・気候変動プロジェクトの一環として、有機農業に関する研究会を国の中央農業総合研究センターの主催のもと岐阜県で開催し、全国の関係機関から約70名が参加しました。

7月9日の研究会では、「ぎふクリーン農業」の取り組み状況を紹介するとともに、天敵の利用など現在研究中の有機農業に関する技術を紹介し、活発な議論が交わされました。

また、7月10日の現地視察では生産者方のご協力のもと、カキ生産圃場(糸貫柿振興会)や甘長ピーマン生産圃場、アイガモを利用した稲作圃場(アイガモ稲作研究会)を訪問しました。参加者からはいずれも興味深い技術が取り入れられているとのことで大変好評でした。

甘長ピーマン現地圃場

現地視察ではアイガモロボット(岐阜県情報技術研究所)の実演もしました

フランネルフラワー「ファンシースノー」が社団法人園芸文化協会会長賞を受賞しました(6月28日)

岐阜県農業技術センターが新品種として育成し、平成21年9月10日に品種登録したフランネルフラワー「ファンシースノー」が、平成24年6月28日に、東京都内で開催された2012日本フラワー&ガーデンショウ「F&Gジャパンセレクション・新花コンテスト」の授賞式において、切花部門の「社団法人園芸文化協会会長賞」を受賞しました。

コンテストでは、園芸各分野の有識者12名による審査が行われ、出品作品のうち上位5位までに、日頃の努力と成果を讃えて「社団法人園芸文化協会会長賞」が授与されます。「ファンシースノー」は47出品中、3位を獲得しました。

「ファンシースノー」は、鉢花用とは異なる花径の大きさと色合いの美しさがあり、色合いやテクスチャーが優しい雰囲気でありながら花茎がしっかりしているため、切花としての商品性が高い品種です。

受賞したフランネルフラワー「ファンシースノー」

キュウリ黄化えそ病対策の研修会を行いました(6月25日)

海津市のJAにしみの海津営農センターで、西南濃地域の冬春キュウリ生産者を集め、キュウリ黄化えそ病対策の研修会が開催されました。

キュウリ黄化えそ病は、数年前から現地で問題となっているウイルス病で、農業経営課が中心となって試験研究機関、農業普及課、病害虫防除所が分担・連携して対策を検討しています。

当センターからは、ウイルス感染株の見分け方、ウイルスを媒介するミナミキイロアザミウマの薬剤感受性、新たな微生物農薬の開発などを紹介しました。生産者にも大変好評で、活発に質問・討議が行われました。

当センターでは、今年度からキュウリ黄化えそ病対策の試験研究課題に取り組んでおり、新たな防除技術を研究中です。今後も、各関係機関と連携して、生産者を支援していきます。

研修会の様子

ミナミキイロアザミウマと罹病葉

いちごの後継者育成に向けた研修会を開催(6月5日)

岐阜県園芸特産振興会いちご部会が主催する「平成24年度新規栽培者・若手栽培者交流研修会」が当センターで開催されました。新規・若手栽培者のほか、先輩生産者、JA、県関係機関等約50名が参加しました。

現地及び室内研修で、昨年度の生産結果を踏まえた改善事項や育苗管理の注意事項について当センター職員がディスカッションしながら指導しました。

先輩生産者との意見交換の時間も設けられ、食味の良いイチゴの作り方、天敵を利用した害虫防除、定植後に根張りを良くする方法等、積極的にアドバイスを受ける姿が見られました。

今後も関係機関と一体となって、新規・若手栽培者を支援していきます。

ボランティアで清掃活動をしました-美しいふるさとを目指して-(5月31日)

就業時間後に、農業技術センター、農業経営課、病害虫防除所の職員43人が参加してセンター周辺道路の清掃ボランティア活動を行いました。

この活動は数年前より「美しいふるさと運動」の一環で行われていますが、年々集められるゴミの量が減ってきています。特に住宅地でのゴミは少なく、住民の方々の美化意識の高さを感じることができました。今回の活動にとどまることなく、住民の方々と同じ意識を持って、センター周辺の美化に取り組んでいきたいと思います。