平成23年度イベント報告

試験成果検討会を開催しました(2月23日)

農業技術センター講堂において、「平成23年度試験研究成果検討会」を開催し、カキ太秋の生産安定技術、トマト葉かび病の殺菌剤に対する耐性菌検定法、花きでのLED利用方法など8つの課題について発表しました。併せて、お茶の試飲、イチゴの試食や実物・パネル展示で研究成果を紹介しました。

JA・市町村・農業改良普及課職員など約100名が参加され、成果のポイントや普及上の問題点について熱心な検討が行われました。

関係機関と協力しながら発表成果の迅速な普及を行うとともに、今後も現場を手助けできるような技術開発や技術支援に努めてまいります。

小川恒雄農林委員長あいさつ

宇次原所長あいさつ

成果発表

お茶の試飲コーナー

花き新品種の展示

研究成果のパネル展示

パラグアイから視察団来所(2月14日)

(独)国際協力機構(JICA)主催の研修「日本における農村開発の経験」の一環として、パラグアイから13名の農業行政関係者が農業技術センターを訪れました。初めに当センターの概要を聞いた後、花き・野菜関係の研究現場を回りました。盛夏の母国とは正反対の寒さの中でしたが、当センターが育成したフランネルフラワーと記念撮影するなど皆さん元気に見学されました。試食に出したイチゴは母国産と比べて大きく、甘いと好評でした。

野菜の新技術を紹介しました(12月9日)

全国野菜技術研究協議会第20回研究大会が岐阜市で行われ、普及指導員など約30人が現地視察で当センターに寄られました。今回のテーマは、「野菜の栽培技術向上や新しい品目の導入による産地振興と産地づくり」で、イチゴの品種育成と高設ベンチ栽培システム、トマト独立ポット耕等を視察され、熱心に質問されました。

連携協定に基づく集合研修が開催されました(12月1日)

11月18日に締結した東海4県農業関係試験研究機関研究協力協定に関する取組みの一環として4県の研究員を対象とした集合研修が愛知県農業総合試験場で開催され、本センターからも3人の研究員が参加しました。

愛知県が開発中のLAMP法による病害診断技術について概要を聞いた後に各県から持参したサンプルを使いながら各種の検出試験を行いました。

薬剤抵抗性の発達など病原菌や害虫が多様化する中、遺伝子レベルの病害虫診断技術は益々期待される分野でもあり、今後も連携しながら技術開発に努めていきます。

東海4県の農業試験研究機関が研究協力協定を結びました(11月18日)

研究予算や人員削減が厳しい中、東海4県(静岡・愛知・岐阜・三重)の連携を深めることで効率的な技術開発や人材育成を図るための協定を締結しました。

名古屋市のウインクあいちで調印式が行われ、農業技術センター・中山間農業研究所を含めた5研究機関の代表者が協定書を取り交わしました。

併せて行われたシンポジウムでは、独立行政法人中央農業総合研究センター寺島所長から「県間連携研究への期待」と題して記念講演をいただいたほか、NPO法人東海地域生物系先端技術研究会および各県から連携研究に関する事例発表を行いました。

今後は、地域を越えて解決すべき課題について、各県が協力・連携しながら技術開発を進めていきます。

調印式会場

協定書の調印

シンポジウムでの事例発表

「第25回農業フェスティバル」で研究成果を紹介(10月22日~23日)

恒例の県農業フェスティバルがヒマラヤアリーナと県庁周辺で2日間にわたって開催され、多数の来場者で賑わいました。

ヒマラヤアリーナ内の「明日の農業コーナー」では農業系4研究所の研究紹介が行われ、当センターからは病害虫の新しい診断技術について紹介しました。また、屋外の「ぎふ清流国体PRコーナー」では、1年後に迫った国体に向けて技術開発した、花き、カキ、イチゴを展示しました。中でも本県が開発したカキノヘタムシガの性フェロモン剤への関心が高く、早期の製品化が待たれるところです。

東海地域研究・普及連絡会議を開催しました(10月19日)

東海地域研究・普及連絡会議(東海農政局主催)が岐阜県で開催され、国・東海3県の行政・普及・試験研究機関関係者約40名が岐阜県に集い、農業研究の重要課題や成果の普及・実用化に関する取り組み状況について検討しました。

今年のテーマは「施設園芸作物の省エネルギー対策技術」でしたが、JA全農岐阜いちご新規就農者研修施設でイチゴ高設栽培の状況を視察したほか、当センターではイチゴの省エネ栽培技術(根圏加温、温度管理)に関する講演を行い、今後の普及上の問題点について意見交換しました。

JA全農岐阜いちご新規就農者研修施設

イチゴ高設ベンチ栽培の様子

世界11か国から視察団が来られました(10月19日)

(社)全国農業改良普及支援協会「農業普及企画管理者研修」(委託元:(独)国際協力機構)の一環として、11か国(ラオス・ヨルダン・ソロモン・ケニヤなど)、13名の農業普及事業関係者が来られました。初めに当センターの概要を聞いた後、作物・花き・野菜関係の研究現場を回りました。岐阜県訪問の3日目でしたが、皆さん疲れも見せずに元気に見学されました。ほとんどの方はカキ(パーシモン)を知らないようでしたが、試食に出した太秋は大変好評でした。

当日はNHK岐阜放送局の取材もあり、視察の様子やインタビューが「ほっとイブニングぎふ」などで放映されました。

LEDを利用した鉢花栽培技術の説明

水稲新品種育種の説明

インタビューを受ける研修生(ヨルダン)

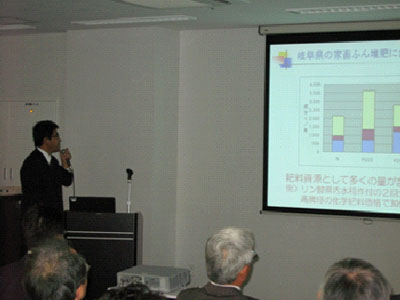

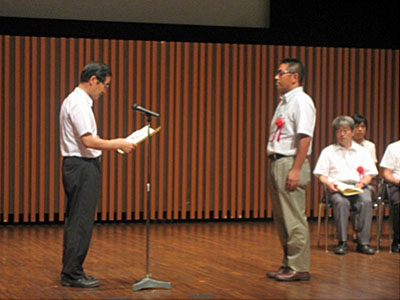

家畜ふん堆肥の肥効評価法で「日本土壌肥料学会技術賞」を受賞(8月9日)

「家畜ふん堆肥の窒素の形態解析に基づく実用的肥効評価法の開発」に対して、当センター棚橋寿彦主任専門研究員に第16回(2011年度)日本土壌肥料学会技術賞が贈られました。

当センターでは、家畜ふん堆肥に含まれる肥料成分を上手に利用するため、家畜ふん堆肥中のアンモニア態窒素の存在形態を解明し、家畜ふん堆肥の窒素肥効の評価方法を(独)中央農研などと共同で開発しました。「岐阜県堆肥供給者リスト」の作成など、評価方法の普及に向けた取り組みも進めています。その功績が称えられ、今回の技術賞の受賞となりました。

授賞式は8月9日に日本土壌肥料学会2011年度つくば大会(つくば国際会議場)で開催され、授賞内容についての記念講演も行われました。

夏秋イチゴの現地検討会とプロジェクト会議を合同で開催(8月8日)

夏秋イチゴは、「ぎふ農業・農村基本計画」で県が夏期冷涼な郡上市高鷲町や飛騨地域などで今後産地育成を図る重要品目として位置づけられています。

当センターが主催する夏秋イチゴの技術開発・普及を目的とする現地検討会と農業経営課が主催する新たな夏秋イチゴの産地を育成する目的のプロジェクト会議を合同で郡上市高鷲町JAめぐみの高鷲支店および高鷲町夏秋イチゴ現地ほ場で開催しました。県、市、JA、全農等の幅広い機関の担当者により、夏秋イチゴの生産販売方向、現地試験の状況や栽培技術、これからの課題・問題点等について、それぞれの立場から情報・意見交換を行い技術・意識統一を図りました。

関係機関が一体となって夏秋イチゴの生産技術確立し、産地育成を目指して取り組んでいます。

メコン5か国から視察団が来られました(7月27日)

メコン5か国(カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム・タイ)より「21世紀東アジア青少年交流計画」の一環として50名の視察団が来られました。岐阜県の農業の概要や花き・野菜関係の研究内容について、その都度英語に翻訳する形で行われました。岐阜県の農産物の中では、柿(パーシモン)がどんなものかわからないとの意見があり、東南アジア方面へのPRの必要性を痛感しました。

農業大学校の学生が研修に来ました(7月8日)

恒例の農業大学校1年を対象とした視察研修会が行われました。当日は梅雨明け直後の厳しい暑さの中で21人が熱心に研修を受けられました。今回は、大学校ではなかなか体験できない病原菌の顕微鏡観察や作物ごとの育種方法などの現地研修に興味津々で、疑問に思ったことを積極的に質問していました。

トマト独立ポット耕栽培検討会を開催しました(7月7日)

当所で開発したトマト独立ポット耕は現在約1.5haで導入されておりますが、今後ますます普及が進むことが予想されています。今回の検討会は、現地の要請に対して、各農林事務所の農業普及指導員が的確に対応するための技能習得を目的に開催しました。特に、現地の事例紹介や現状報告の中で活発な意見交換がなされました。

水稲除草剤試験圃場を視察検討(7月7日)

(財)日本植物調節剤研究協会(日植調)主催の「関東東海地域水稲除草剤試験中間現地検討会」が岐阜県内を会場として開催されました。あいにくの雨の中でしたが、日植調、独法、各県の除草剤試験担当者や農薬会社の関係者約70名が当センターを訪れ、試験圃場(移植、直播の2圃場)を視察しました。試験方法や各試験薬剤の効果等について熱心な検討がされました。

親子で場内見学(5月17日)

子育て支援施設の春の遠足として、当所を利用していただきました。まだとことこ歩きのお子さんを連れた総勢40名の方が、柿、梨、花、イチゴ、トマト等の栽培状況を熱心に見学されました。特にトマト独立ポット耕には、大変興味を持たれたようです。見学終了後は、木陰にシートを敷いて仲良くお弁当を楽しまれました。お母さん方に少しでも農業や食の現状を理解していただければ幸いです。

トマト独立ポット耕の巡回指導をしました(5月10日)

トマト独立ポット耕栽培は、土壌病害の侵入および伝搬を抑制し、高収量が期待できるトマトの養液栽培方式で、平成18年より普及を開始しています。

農業技術センターでは、農業普及課と連携してトマト独立ポット耕を導入した生産者の圃場を定期的に巡回しています。今回は、関市と各務原市の2か所で普及指導員とともに生育状況の確認をしました。巡回を通して、生産者は日頃困っていることや疑問に思っていることが相談でき、研究員は新たな改善点の発見につなげています。