平成22年度イベント報告

フランネルフラワー生産指導検討会が開催されました(3月3日)

フランネルフラワーは、平成19年の初出荷以来、平成22年の年間出荷数量が60万鉢を超え岐阜県花きの主要オリジナル品種として定着しつつありますが、さらなる生産振興に向けて、農業技術課、農産園芸課、農林事務所農業普及課、農業技術センター担当者が一堂に介し、生産者指導検討会が行われました。

検討会では、県下生産出荷状況及び栽培技術上の問題点、消費者ニーズへの対応についての諸課題について意見交換が行われ、花き部担当者からは、フランネルフラワーの生育特性と栽培上の留意点について情報提供をしました。終始、活発な意見や質問が出され、今後の生産振興に向け弾みのつく会議となりました。

試験成果検討会を開催しました(2月22日)

農業技術センター講堂において、「平成22年度試験研究成果検討会」を開催し、当センター・農業技術課・病害虫防除所から、シクラメン病原菌の遺伝子診断技術、花き新品種、トマト独立ポット耕など9つの研究成果について発表しました。

生産者JA・市町村・農林事務所職員など約90名が参加され、技術のポイントや今後の普及方法について熱心な検討が行われました。

関係機関と協力しながら発表成果の迅速な普及を行うとともに、今後も現場を手助けできるような技術開発や技術支援に努めてまいります。

青年農業士の合同研修会が行われました(2月8日)

岐阜・西濃・揖斐地域の青年農業士17名、農業技術課及び農林事務所普及課職員計3名の参加による合同研修会が実施され、農業技術センターでは花き及び野菜の研究開発の取り組みについて紹介しました。

花き関係では、「ドライミストを利用したバラの夏期高温対策技術の取り組み」、「フランネルフラワー、カレン、サルビアの新品種育成状況」について、また、野菜関係では、「トマト独立ポット耕栽培技術」について概要を説明しました。

参加者は、センター職員の説明に熱心に耳を傾け、活発な質疑応答が行われました。

この研修会をきっかけに、農業技術センターで開発した技術が青年農業士を通じて現場に普及することを願っています。

ドライミストを利用したバラ栽培技術の説明

花き新品種育成の状況説明

トマト独立ポット耕栽培技術の説明

岐阜県堆肥供給者リストを作成しました(1月24日)

当センターでは、家畜ふん堆肥に含まれる肥料成分を上手に利用するための簡易測定法を(独)中央農研などと共同開発しました。 この方法を使って、県内の家畜ふん堆肥を分析した「岐阜県堆肥供給者リスト」を畜産課と共同で作成し、 県のホームページ(https://www.pref.gifu.lg.jp/page/840.html)で公開しました。

このリストには堆肥の肥料成分やその利用方法などを載せていますので、一度覗いてみてください。 こうしたリストを活用することで、家畜ふん堆肥の有効利用に向けた取り組みが一層進むことを期待しています。

岐阜放送の取材を受けました(11月11日)

岐阜放送のラジオ番組「月金ラジオ2時6時」の現地生収録のために竹村嘉美リポーターが来所されました。

農業技術センターで育成した、フランネルフラワー新品種「エンジェルスター」について、誕生の経緯、品種の特徴、入手方法、栽培法や今後の育種の抱負等について質問を受け、担当者から説明しました。

「エンジェルスター」は四季咲き性で冬場でもよく開花します。その上品で清楚な姿はリポーターにも大変好評でした。

クリスマスシーズンに向けて県下の鉢花農家では4万鉢を目指していますので、一度ご家庭のリビングを飾ってみてはいかがですか。

岐阜放送リポーターから取材を受ける担当者

新品種「エンジェルスター」

「岐阜県フェア」で県オリジナルの花をPRしました(11月8日)

11月3日~7日までの5日間、各務原市のイオン各務原店サニーコートで農業技術センターが育成した「フランネルフラワー」「エクラン」「かれん」を展示しました。

当フェアは、岐阜県がイオンとの包括提携協定の締結を記念して、ぎふ清流国体をはじめ、広く岐阜県の農畜産物等をPRする場として開催されたものです。

休日には多数の来場者があり、県オリジナルの花を県民のみなさまに知っていただく絶好の機会となりました。

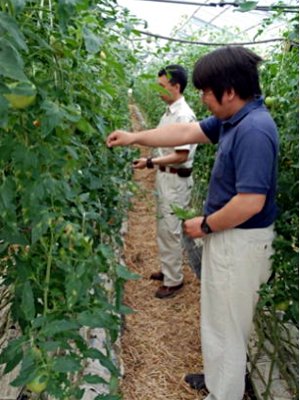

土岐市農業委員会の皆さんが視察されました(11月2日)

土岐市農業委員会の皆さん25名が視察研修に来られました。

室内でセンターの概要と作物部の研究内容について説明した後、トマト独立ポット耕栽培温室、イチゴの育種温室、ブロッコリーの試験圃場の見学を行いました。野菜の試験内容について非常に興味を持たれ、熱心な質問が相次ぎました。

独立ポット耕の試験温室にて

ブロッコリーの試験圃場にて

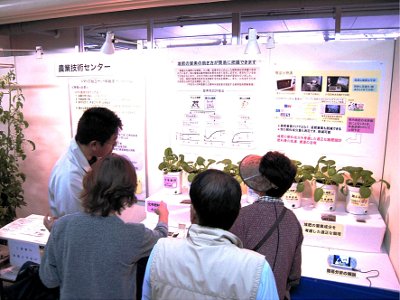

「第24回岐阜県農業フェスティバル」で研究紹介(10月23日~24日)

恒例の県農業フェスティバルが岐阜アリーナと県庁周辺で2日間にわたって開催されました。

当センターからは、(1)トマト独立ポット耕栽培システム、(2)家畜ふん堆肥に含まれる肥料成分の有効利用についての研究紹介を行いました。また、ぎふライスフェアーコーナーでは今年から生産販売が始まった「ハツシモ岐阜SL」のPRを行いました。いずれも実物展示を行ったため、大変興味をもっていただいたようで大盛況の2日間でした。

「ぎふ清流国体」に向けた産品開発の研究報告会が開催されました(10月7日)

岐阜県では「ぎふ清流国体」に向けて、県内6試験研究機関と生産者団体、企業などが一体となり、花やイチゴ、カキ、クリ、豚肉、カジカなどの食材、食器などの研究開発を行い、新たな地域ブランドづくりを進めています。農業技術センターを会場にこれまでの研究の取り組みと得られた成果をPRするための研究報告会が開催され、岐阜県栄養士会等の関係団体、市町村関係者など約60名の参加がありました。

農業技術センターからは、岐阜県の花きオリジナル品種、夏秋イチゴ、早生甘カキの3テーマについて研究成果と国体開催に向けた生産振興の取り組み状況を発表しました。

同時に開催した展示・試食会では、参加者の皆さんは花の美しさとイチゴ、カキのおいしさを堪能していました。今後、国体開催に向けて色々な場面での成果品の利用が期待されます。

新商品開発の進捗状況の報告会

開発品の展示・試食会

農業技術センターから出品した「県オリジナル花き」

「夏秋イチゴ」「早生甘がき」

国体のイメージマスコット「ミナモ」も参加しました

ドライミスト推進会議が開催されました(9月22日)

農業技術センターでは、花き栽培における夏場の高温対策技術として、ドライミスト(高圧細霧冷房)を核とした夏期安定栽培技術の開発研究を農林水産省の研究資金を活用して実施しています。9月22日には、共同研究機関である愛知県、三重県、静岡県、名古屋市立大、企業の研究者約20名がセンターに一堂に集まり現地検討会が開催されました。 本県におけるバラ試験栽培状況の説明のあと各研究機関から試験結果の報告があり、ドライミストの実用性や装置開発コストを中心に活発な意見交換が行われました。

推進会議における意見交換

バラ温室における試験栽培内容の検討

下呂市金山茶生産組合の研修会を開催(9月22日)

金山茶生産組合では、近年の茶価の低下等による厳しい経営環境に対応して、「今一度、原点にかえった茶生産を」という気運が高まり、栽培研修会を開催してきました。

研修会は6月から3回に亘って実施され、農業技術センターの研究員が栽培技術の指導や茶更新作業の実演を行いました。今回は20名ほどの組合員が集まり、「秋整枝」の方法をテーマとして茶樹の生育状態に合わせた作業について検討しました。

来春にもう一度研修会を行い、一番茶生産にむけて管理を徹底していくことを確認しました。

現地茶園における整枝作業の指導

岐阜大学インターンシップ(就業体験)受け入れ(8月30日~9月3日)

夏休みを利用して、岐阜大学大学院応用生物科学修士課程1年の学生1名、応用生物科学部3年の学生3名が来所し、作物、花き、野菜・果樹、環境、生物機能の各分野で1日ずつ研究員と作業を行いました。例年にない猛暑に耐え、慣れない農作業に戸惑いながらも、センターの研究内容に興味津々で、疑問に思ったことを積極的に質問していました。 無事に研修を終えて、今後の進路選択や展望を考える上でとても参考になったといった感想をいただきました。

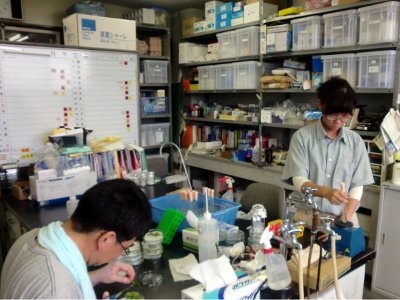

岐阜高等学校の生徒がフィールドワークに訪れました(8月9日)

岐阜県立岐阜高等学校の2年生5名が進路学習の一環のフィールドワークで、農業技術センターを訪れました。

進路について同じ興味・関心を持つ仲間でグループを作り、テーマを設定して調査・研究を行うというもので、研究テーマである『遺伝子組み換え ~その仕組みと問題点・利点~』に沿って、当センターの研究員が遺伝子抽出実験を指導するとともに、遺伝子組み換え技術および遺伝子組み換え作物の現状について講演を行いました。

講演後、講演内容および演者の研究テーマやこの仕事を選んだ理由等、熱心に質問していました。

遺伝子抽出実験

遺伝子組み換えに関する講演

岐阜農林高校インターンシップ(就業体験)受け入れ(7月26日~8月6日)

夏休みを利用して、岐阜農林高校生物工学科2年の学生10名が来所し、作物、花き、野菜・果樹、環境、生物機能の各分野で1日ずつ研修していただきました。梅雨明け直後の猛暑の中、慣れない農作業に戸惑う姿もみられましたが、元気にあいさつをしたり、疑問に思ったことを積極的に質問したり、にぎやかな2週間となりました。

トルコギキョウの生育調査

植物病原菌の分離作業

夏秋イチゴの新品種「すずあかね」が好調です(8月2日)

平成24年に開催される「ぎふ清流国体」に向けて、夏秋イチゴを新たな県産品として提供できるよう研究開発を推進しています。この研究は、高鷲町や丹生川町の現地ほ場で、生産者や農林事務所農業普及課の協力のもと平成20年度より進めてきました。

8月2日、高鷲町において夏秋イチゴ現地検討会が行われ、指導機関の担当者がデータを持ち寄り、ほ場での生育状況の確認や意見交換を行いました。当地では今年から全面的に新品種「すずあかね」を導入しましたが、選果が追いつかないほど収穫量は伸びており、うれしい悲鳴を上げています。

なし専門部会研修会が開催されました(7月13日)

県園芸特産振興会なし専門部会の主催による研修会が当センターで開催され、生産者の方など約70人が参加しました。

この中で、独立行政法人農研機構果樹研究所の中村 仁博士から、なしの難防除病害である萎縮病や白紋羽病の原因と対策について講演いただきました。

また、白紋羽病対策としてメーカーと共同研究を行った温水点滴処理による防除方法について、センター内のなし園で実演が行われました。雨天にもかかわらず参加した皆さんは熱心に処理の様子を見学していました。この方法は薬剤を使わない防除法として今後の普及が期待されています。

中村博士による講演

温水点滴処理機のデモ

中国江西省花き研修員が農業技術センターを訪問されました(7月8日)

このたび、平成22年度自治体国際協力促進事業の一環として、中国江西省から花き生産について学習するため、7月1日~11月30日までの5ヶ月間の計画で研修員1名が来県されました。

7月8日、県試験研究機関の花き研究の取り組みについて勉強するため、県農政部農産園芸課の担当者とともに農業技術センターを訪問されました。

所長への挨拶の後、研究担当者が花き研究圃場へ案内し研究概要を説明しました。研修員は説明を熱心に聞き、活発な質疑応答が行われました。

今回の本県訪問が、花きの国際交流のきっかけとなれば幸いです。

所長を表敬訪問されました

バラ、トルコギキョウについて研究概要を説明しました

農業大学校の学生が研修に来ました(7月8日)

岐阜県農業大学校野菜・果樹学科の1年生23名が校外学習の一環として農業技術センターに研修に来ました。

研究の取り組み概要や、最近の主要成果である「トマト独立ポット耕について」他1テーマを聴講し、その後、米の食味試験を体験しました。

午後は、2班に分かれ、施設や各研究部の研究概要を見学しました。研究担当者の説明に対して学生たちは熱心にメモを取り、特にトマトの栽培技術に関して積極的に質問していました。

この中から、将来の岐阜県農業の中核となる農業者が誕生することを願っています。

圃場での研究概要の説明

堆肥の簡易分析法の説明

近隣の小学生が農業技術センターに勉強に来ました(6月25日)

岐阜市の七郷小学校の2年生児童90名が生活科の野外学習の一環で農業技術センターを訪れました。

センターでは、3つのグループに分かれて担当職員が米、トマト、イチゴ、カキ、なし、花の栽培現場を案内して研究の概要を説明しました。

子供たちは、日差しが厳しい中でも長時間元気に説明を聞いていました。特に、トマトの独立ポット耕栽培に驚いたようで、いろいろな質問が飛び交っていました。

未来を担う子供たちにとって、少しでも農業や食に興味を持ってもらえる機会になればありがたいです。

農業技術センターの概要を聞いています

暑さに負けず頑張って説明を聞きました

第30回全国豊かな海作り大会において花飾りを実施しました(6月12日~14日)

去る6月12日~14日にかけて天皇皇后両陛下が「第30回全国豊かな海づくり大会」のため来岐されました。

農業技術センターでは、岐阜県の花きをPRするため、県関係課と連携し県庁2階ロビー及び応接室、両陛下がお泊りになった市内のホテルにおいてバラ、フランネルフラワーなどの花飾り及び展示を行いました。

県育成のバラ「エクラン」

岐阜県の花「レンゲローズ」

県育成のバラ「アンジェロゼ」「エクラン」及び「フランネルフラワー」

写真の説明:県庁ロビー及び応接室(上段)とホテル(下段)における花飾り・展示

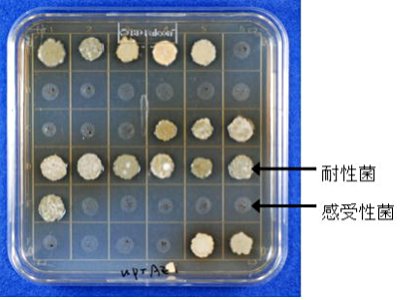

トマト病害(葉かび病)の薬剤耐性を調査しています(6月9日)

県内の冬春および夏秋トマトの産地では農薬が効きにくい病原菌(薬剤耐性菌)の発生に悩まされています。当センターでは平成21年度から対策技術の確立に取り組んでいますが、特に発生が多い葉かび病について耐性菌の実態やその対策について平成21年度の成果検討会で発表しました。

現在、フォローアップとして、農業技術課および関係地域農業普及課と連携して耐性菌の経年推移を把握するため、生産者の病気が発生した葉を集めて動向を調査しています。

調査結果を基に防除体系を見直すことで、より少ない農薬散布につなげていきたいと考えています。

農家ハウスで病原菌を採取

耐性菌の検定方法

美しいふるさと運動「県職員による花の都ノーカン活動」を行いました(5月31日)

農業技術センター、農業技術課、病害虫防除所の職員49人が参加してセンター周辺道路の清掃ボランティア活動を行いました。

就業時間後に、担当エリアに分かれて空き缶、ペットボトルやタバコの吸い殻等を拾って歩きました。この活動は数年前より行われていますが、年々集められるゴミの量が減ってきています。特に住宅地でのゴミは少なく、住民の方々の美化意識の高さを感じることができました。

今回の活動にとどまることなく、住民の方々と同じ意識を持って、センター周辺の美化に取り組んでいきたいと思います。

ダイコン病害虫研修会を開催しました。(5月13日)

郡上市高鷲町のひるがの高原は、夏ダイコンを120ha栽培している県下有数の産地ですが、近年病害虫の発生に悩まされています。その対策について生産者やJA担当者を集めて研修会を開きました(郡上農林事務所農業普及課主催)。

この中で、昨年度から試験中の主要病害虫(黒斑細菌病、キスジノハムシ)の対策技術について試験結果や今年度の取組について説明し、生産者の皆さまのご意見をお聞きしました。

今年度も現場で活用できる技術確立を目指して取り組んでいきます。

黒斑細菌病 品種試験

キスジノミハムシ 発生量調査