平成21年度イベント報告

花き担い手育成研修会を開催しました(3月11日)

平成21年度から3年間の事業で県が岐阜花き流通センターに委託している「飛騨美濃じまんブランド商品生産拡大事業」において、花き生産者等が雇用している職員6名を対象に、農業技術センターの花き研究開発状況を周知していただくための研修会を実施しました。

参加者は、現在取り組んでいる業務の参考にするため、研究担当者に熱心に質問をしていました。

研究概要の講義

研究担当者から花き温室での説明を受ける受講者

試験成果検討会を開催しました(2月25日)

農業技術センター講堂において、「平成21年度試験研究成果検討会」を開催し、当センターと農業技術課、病害虫防除所から、水稲の鉄コーティング技術、カキの新しい省力的防除技術、夏秋イチゴの新品種など9つの研究成果について発表しました。

生産者やJA・市町村・農業改良普及センター職員など約100名が参加され、技術のポイントや今後の普及方法について熱心な検討が行われました。

当センターでは、今後も現場に役立つ技術開発を目指して努力してまいります。

「ぎふフラワーフェア」に出品しました(2月20日~21日)

花の楽しさを県民にPRし県の花き生産振興を図るため、イオン各務原ショッピングセンターサニーコートにおいて「ぎふフラワーフェア」が開催されました。

農業技術センターからは、「花で国体を応援します」をテーマに、ポスターの他、当センターで育成したバラ「エクラン」、フランネルフラワー、キンセンカ「カレンシリーズ」を出品しました。

休日での開催ということもあり、会場には大勢の家族連れが訪れていましたが、皆さんに県オリジナルの花を鑑賞していただきました。

フランネルフラワー研究会が開催されました(2月17日)

フランネルフラワーは、現在38名の生産者が55万鉢を生産し、本県を代表する花となっていますが、今回、栽培技術向上を目的に県内生産者等を対象にした研修会を実施しました。

当日は、生産者の他に、試験研究機関、農業技術課、農業改良普及センター、花き流通センターから25名の参加があり、生産者のほ場で実際の栽培状況を視察したあと、農業技術センターで意見交換を行いました。

研究会では、来年度は60万鉢の出荷を目指しています。

トマト独立ポット耕研究会が開催されました(1月28日)

海津市平田町ふるさと会館において施設部会中央研修会と共催でトマト独立ポット耕研究会が開催されました。

独立ポット耕システムは、①病害の発生が少ない。②作業姿勢の改善ができる。③単収が高い。④低コストで導入可能といった特徴があり、現在、県内4戸90a、県外5戸15aに導入されています。近年、新聞報道により視察等の依頼が増加傾向にあり、生産者の関心は高まりつつあります。当日は、生産者や関係者総勢80名程度が参加され、室内研修の後、海津市にある南濃試験地にて現地視察を行い、熱心に検討されました。

名城大学農学部からの視察研修がありました(11月4日)

名城大学農学部付属農場の教員、学生および市民講座の受講生ら30名の方が視察研修に来られました。

室内でセンターの概要や研究成果を説明した後、トマト独立ポット耕栽培ほ場の見学を行いました。多くの方から質問があり、近年の農業に対する関心の高さを垣間見ることができました。

「岐阜大学フェア2009」で成果をPR(10月30日~31日)

地域の発展に寄与する人材養成と教育研究成果を広く社会に提供することを目的に開催された岐阜大学フェアにおいて、農業技術センターが開発した「トマト独立ポット耕栽培」の展示紹介を行いました。また、岐阜大学工学部と共同で研究を進めている「岐阜県育成品種のイチゴに含まれる有用物質に関する研究」の紹介もありました。当日は岐阜大学祭の開催中ということもあり、地元企業関係者や学生ばかりでなく、一般の方の来場も見受けられ、当センターの業績を多数の方にPRすることができました。

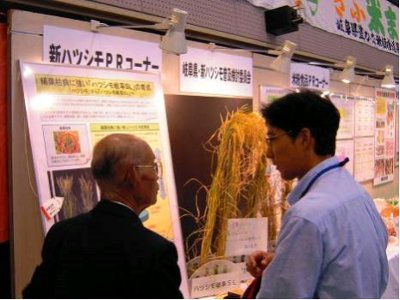

「第23回岐阜県農業フェスティバル」に出展しました(10月24日~25日)

県内の農畜産物や特産品を紹介、販売する恒例の「岐阜県農業フェスティバル」が岐阜アリーナと県庁周辺で開催されました。

農業技術センターからは「ぎふ清流国体」に向け開発中の花き新品種(バラ、トルコギキョウ)、カキ新品種(太秋)、夏秋イチゴのPRを行い、中でも新品種「ひだの雪姫」を中心としたトルコギキョウのフラワーアレンジは圧巻で、会場内で異彩を放っていました。

また、ぎふライスフェアコーナーのブースでは、来年度から本格的な栽培が始まる水稲新品種「新ハツシモ」を紹介し、多くの方が足を止めて研究員に質問する場面も見られました。

ぎふ清流国体に向け、おもてなし県産品の開発(10月20日)

平成24年の「ぎふ清流国体」に向けた新たな産品開発研究シンポジウムが、各務原市のテクノプラザで県内生産者、宿泊施設、行政関係者ら約120名を集めて開催されました。県では全国から来訪する多数の選手や観戦者をもてなすため、5研究機関(農業技術センター、中山間農業研究所、畜産研究所、河川環境研究所、セラミックス研究所)が一体となって新県産品を開発しており、近況報告や試食会が行われました。

当センターは、花き新品種の育成、高品質甘柿「早秋」「太秋」および「ひるがの高原産夏秋イチゴ」の安定生産に関する報告、試食を行い、出席者から好評を得ることができました。

美しいふるさと運動「県職員による花の都ノーカン活動」を行いました(10月1日)

農業技術センター周辺道路の清掃ボランティア活動が10月1日、農業技術センター、農業技術課、病害虫防除所から35名が参加して行われました。

就業時間後に玄関前に集合し、農業技術センター所長の「地域住民の一員という意識で清掃活動に取り組んでください」という訓話の後、たばこの吸い殻や空き缶などを拾って歩きました。

この活動は数年前より年2回のペースで行われていますが、年々集められるゴミの量が減ってきており、周辺住民の美化意識の向上が垣間見れました。

夏秋イチゴ現地検討会が行われました(8月26日)

現在、平成24年に開催される「ぎふ清流国体」に向けて、夏秋イチゴを新たな産品を提供すべく、研究開発を推進しています。この研究は、高鷲町や丹生川町の現地ほ場で、生産者や普及センターの協力のもと平成20年度より進めてきました。

8月26日、高鷲町において夏秋イチゴ現地検討会が行われ、指導機関の担当者がデータを持ち寄り、ほ場での生育状況の確認や意見交換を行いました。夏秋イチゴは、需要に対して生産量が圧倒的に少ないことから、早期の技術確立が求められています。

岐阜大学生インターンシップ(就業体験)受け入れ(8月17~21日)

お盆明けの8月17日~21日、岐阜大学応用生物科学部の学生3名が作物・花・野菜・果樹・環境の各分野で1日ずつ研修していただきました。大学では現場実習の時間が限られていることもあり、慣れない農作業に戸惑う姿もみられましたが、疑問に思ったことを積極的に質問し、熱心にメモを取る姿が印象的でした。

農業大学校の学生が来所しました。(7月15日)

岐阜県農業大学校野菜・果樹学科1年生を対象とした「植物生理」の校外学習として、17名(野菜15名、果樹2名)の学生を受け入れました。

農業技術センターの概要説明のあと、「トマト独立ポット耕栽培」「カキ害虫のフェロモン剤開発」の2テーマについて研究成果を紹介し、その後、米の食味試験を実施しました。また、午後からは各研究部をまわり、それぞれの具体的な研究の取り組みについて説明を受け、熱心にメモをしていました。

学生にとっては、県試験研究機関の仕事について学習する有意義な1日になりました。

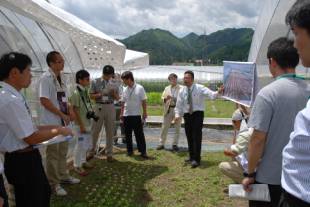

「低濃度エタノールを用いた新規土壌消毒技術の開発」中間検討会が開催されました(7月14~15日)

本技術は、臭化メチル代替技術の一つとして現在注目されている土壌消毒法です。昨年度から農業環境技術研究所をはじめとする研究プロジェクトがスタートし、本県からは当センターおよび中山間農業研究所が参画してホウレンソウ土壌病害への技術確立に取り組んでいます。今年度は、高山市において中間検討会が開催され、現地栽培農家から貴重な意見を頂いたり、試験ほ場では活発な意見交換が行われるなど、有意義な検討会となりました。

研修生を受け入れました。(6月22日~7月23日)

国際交流事業の一環として、トルコギキョウの栽培技術及び育種技術習得をテーマに、6月22日から1ヶ月間、中国遼寧省農業科学院経済作物研究所から研修生1名を花き部に受け入れました。

トルコギキョウの交配、育種技術の習得、文献調査のほか、国内大手種苗会社の展示会や県内トルコギキョウ生産農家の視察など意欲的に研修に取り組む姿がうかがえました。

トルコギキョウ温室で生育調査を行う梁守連(りょう しゅれん)さん